Was versteht man unter Umweltethik?

Was bedeutet Umweltethik? Welche umweltethischen Ansätze, Modelle und Themen gibt es? Welche Kritik äußern philosophische Vertreter? Welche Bedeutung haben die vier Positionen für die Lösung der Umweltkrise?

Definition

Die Umweltethik beschäftigt sich mit der Frage, welche Lebewesen Träger von Rechten sind und ob auch unbelebte Natur und Landschaften mit ihren Ökosystemen eigenständige Rechte besitzen sollten.

Der Begriff „Umweltethik“ setzt sich aus den Wortbestandteilen „Umwelt“ und „Ethik“ zusammen, die für sich genommen folgende Bedeutung haben:

„Umwelt“ umfasst den natürlichen Lebensraum auf der Erde wie Boden, Luft, Wasser, in dem Lebewesen miteinander in Verbindung stehen und sich wechselseitig beeinflussen.

„Ethik“, ein Teilgebiet der Philosophie, ist die Lehre vom guten und gerechten Handeln, die von der Idee eines sinnvollen, menschlichen Lebens geleitet wird (siehe hierzu die Definition von „Ethik“).[1]

Aufbauend auf dieser Definition untersucht die Umweltethik als Teilgebiet der Ethik das sinnvolle, gute und gerechte menschliche Verhalten gegenüber belebter und unbelebter Natur sowie gegenüber Ökosystemen als Zusammenspiel von belebter und unbelebter Natur (siehe hierzu „Begriffserklärungen“).[2]

Aktuelle umweltethische Fragestellungen konzentrieren sich auf die Berücksichtigung ökologischer Aspekte, des Tierwohls und von Belangen der sozialen, globalen und intergenerativen Gerechtigkeit.

Umweltethische Positionen lassen sich danach unterscheiden, ob neben den Menschen auch leidensfähigen Lebewesen, allen Lebewesen oder der unbelebten Natur ein Eigenwert zugesprochen wird.

Grundpositionen

Auf das Standardwerk, das Lexikon der Umweltethik (1985), des deutschen Soziologen und Philosophen Professor Gotthard M. Teutsch (1918–2009) zurückgehend, wird die Umweltethik in vier Grundpositionen unterteilt:

- Anthropozentrisch: Nur Menschen besitzen Rechte.[3]

- Pathozentrisch: Alle leidensfähigen Lebewesen besitzen Rechte.[4]

- Biozentrisch: Alle Lebewesen besitzen Rechte.[5]

- Holistisch/Ökozentrisch: Die belebte und die unbelebte Natur besitzen Rechte.[6]

Das Gliederungsschema ist hierarchisch aufgebaut. Das bedeutet, die nächsthöhere Stufe beinhaltet idealerweise auch die vorausgegangene(n) Stufe(n).

Die vier umweltethischen Grundpositionen können auch als Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus und Ökozentrismus (Holismus) bezeichnet werden.

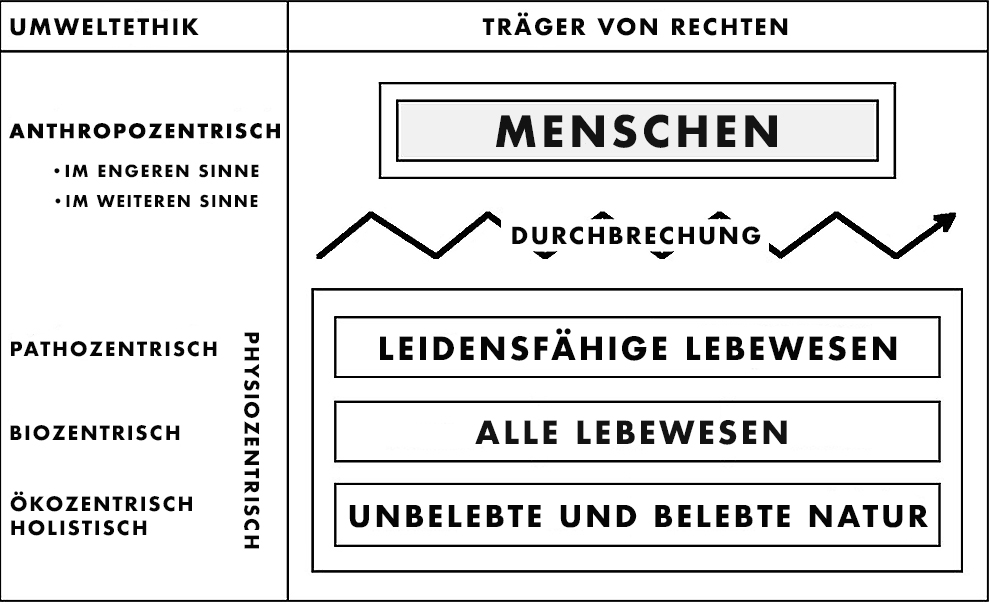

Schaubild der vier umweltethischen Ansätze

Das folgende Schaubild verdeutlicht den Zusammenhang der vier umweltethischen Ansätze:

Das Schaubild besteht aus zwei Hauptspalten. Die linke Spalte trägt die Überschrift „Umweltethik“ und zeigt die vier Grundpositionen: - Anthropozentrisch, mit den Unterkategorien „im engeren Sinne“ und „im weiteren Sinne“ - Pathozentrisch - Biozentrisch - Ökozentrisch bzw. Holistisch Rechts neben den drei letztgenannten Positionen steht senkrecht das Wort „Physiozentrisch“. Die rechte Spalte trägt die Überschrift „Träger von Rechten“. Dort sind – jeweils auf gleicher Höhe wie die ethischen Positionen links – folgende Rechte-Träger genannt: - Menschen - Leidensfähige Lebewesen - Alle Lebewesen - Belebte und unbelebte Natur Zwischen „Menschen“ und „leidensfähige Lebewesen“ verläuft eine gezackte Pfeillinie mit der Beschriftung „Durchbrechung“. Sie symbolisiert den Übergang von der anthropozentrischen Sichtweise zu den drei physiozentrischen Ansätzen, bei denen die Sonderstellung des Menschen als alleiniger Rechteinhaber aufgegeben wird. **Resümee:** Die Begriffe stehen somit jeweils vertikal auf einer Linie: - Neben „Anthropozentrisch“ steht „Menschen“. - Neben „Pathozentrisch“ steht „Leidensfähige Lebewesen“. - Neben „Biozentrisch“ steht „Alle Lebewesen“. - Neben „Ökozentrisch/Holistisch“ steht „Belebte und unbelebte Natur“.

Aus dieser Grafik ergibt sich: Jenseits der anthropozentrischen Umweltethik wird die Sonderstellung der Menschen als alleinige Rechteinhaber auf der Welt zunehmend in Frage gestellt.

Als Gegenpol zur anthropozentrischen Umweltethik können die pathozentrische, biozentrische und holistische Umweltethik zusammenfassend als physiozentrische Umweltethik bezeichnet werden.

Diese drei physiozentrischen Ansätze werden jeweils mit alternativen Begriffen bezeichnet, die ihre spezifischen Schwerpunkte widerspiegeln:

- Die pathozentrische Umweltethik räumt allen leidensfähigen Lebewesen eigene Rechte ein und untersucht insbesondere die Auswirkungen auf leidensfähige Tiere. Daher wird sie auch als Tierethik bezeichnet.

- Die biozentrische Umweltethik räumt allen Lebewesen eigene Rechte ein und untersucht insbesondere die Auswirkungen auf Pflanzen. Daher wird sie auch als Pflanzenethik bezeichnet.

- Die holistische (ökozentrische) Umweltethik räumt der gesamten Natur eigene Rechte ein und untersucht die Auswirkungen auf die belebte und unbelebte Natur. Daher wird sie auch als Naturethik bezeichnet.

Nach den drei physiozentrischen Umweltethiken haben nichtmenschliche Lebewesen oder die Natur einen Eigenwert und sind daher schützenswert, unabhängig von ihrem Nutzen für den Menschen.

Im Gegensatz dazu hält die anthropozentrische Umweltethik Pflanzen, Tiere und die Natur nur für schützenswert, wenn ihr Schutz den Interessen der Menschen dient.

Die drei physiozentrischen Umweltethiken betrachten menschliche Interessen, die für die Menschheit nicht überlebenswichtig sind und nichtmenschliche Lebewesen oder die Natur beeinträchtigen, zunehmend als nicht zu rechtfertigende Luxusinteressen.

Kritik und Probleme

Die folgenden Seiten beinhalten jeweils eine detaillierte Definition der anthropozentrischen, pathozentrischen, biozentrischen und holistischen Umweltethik inklusive einer Kritik und typischer Probleme bei ihrer praktischen Anwendung:

- » Anthropozentrismus «

- » Pathozentrismus «

- » Biozentrismus «

- » Holismus «

Dabei werden die Positionen prominenter Vertreter der Umweltethik vorgestellt, darunter die Philosophen Jeremy Bentham, Immanuel Kant, Albert Schweitzer, Tom Regan, Peter Singer und Noah Seattle.

Fallbeispiele verdeutlichen die Probleme bei der Abgrenzung der verschiedenen Umweltethik-Modelle.

Ziel ist es insbesondere, herauszufinden, welcher der vier umweltethischen Ansätze in der heutigen Zeit Gültigkeit besitzt und Anwendung findet.

Diskussion der drei physiozentrischen Positionen

Die drei physiozentrischen Positionen – Pathozentrismus, Biozentrismus und Holismus (Ökozentrismus) – berücksichtigen eine zunehmende Anzahl von Interessen.

Der Pathozentrismus geht davon aus, dass neben den Interessen der Menschen auch die Interessen aller leidensfähigen Lebewesen, einschließlich leidensfähiger Tiere, berücksichtigt werden müssen.

Der Biozentrismus erweitert diesen Ansatz um die Interessen aller Lebewesen, einschließlich Pilze und Kleinstlebewesen wie Algen, Bakterien oder Insekten.

Der Holismus (Ökozentrismus) geht noch einen Schritt weiter und berücksichtigt neben den Interessen der gesamten belebten Natur auch die Interessen der unbelebten Natur, wie beispielsweise von Landschaften, Korallenriffen, Ökosystemen und unbelebter Materie.

Die Problematik besteht darin, dass in Situationen, in denen die Interessen von Menschen, Tieren, Pflanzen oder der Natur gegeneinander abgewogen werden sollen, eine neutrale Perspektive fehlt.

Da es keine höchste, unparteiische Instanz auf der Erde gibt, müssen Menschen diese Abwägung vornehmen, da nur sie aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten rationale Entscheidungen treffen können.

Tiere, Pflanzen und die unbelebte Natur können ihre Interessen nicht selbst durchsetzen und sind auf Menschen angewiesen, die ihren Interessen vertreten und ihnen eine Stimme geben.

Daher ist es wahrscheinlich, dass Abwägungen in solchen Situationen immer zugunsten menschlicher Interessen ausfallen und somit anthropozentrisch geprägt sind.

Ein weiteres Problem aller physiozentrischen Positionen betrifft die Wahrnehmung von Pflichten:

Wenn Tieren, Pflanzen und der unbelebten Natur Rechte eingeräumt werden, dann haben sie, dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz folgend, auch die Pflicht, die Rechte anderer zu berücksichtigen.

Dies setzt jedoch voraus, dass sie nicht nur die Folgen ihres Handelns auf die Rechte anderer erkennen können, sondern auch ihr eigenes Handeln ethisch beurteilen können.

Pflanzen, Tiere und die unbelebte Natur verfügen jedoch offensichtlich nicht über diese Fähigkeiten.

Dies wirft die Frage auf, ob Tiere oder Pflanzen, die die Rechte anderer missachten, durch eigene Pflanzengerichte und Tiergerichte bestraft werden sollten und könnten.

Die folgenden Schlussfolgerungen ergeben sich aus den genannten Problemen:

» Zur Diskussion der umweltethischen Ansätze des Physiozentrismus «

Im Verlauf dieser Diskussion wird anhand von Beispielen aus der Praxis deutlich, dass es umweltethisch nicht immer eindeutig möglich ist, bestimmte Themen und Handlungen eindeutig dem Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Biozentrismus oder Holismus (Ökozentrismus) zuzuordnen.

Beispiele und Themen

Beispiele und Themen einer angewandten Umweltethik finden sich in verschiedenen Bereichen wieder, wie beispielsweise in der Unternehmensethik und der Konsumentenethik.

Im Bereich der Unternehmensethik stehen Entscheidungsträger vor wichtigen Fragen, wie zum Beispiel:

- Haben Unternehmen nur Menschen gegenüber eine ethische Verpflichtung oder auch gegenüber Tieren, Pflanzen, Landschaften und deren Ökosystemen?

- Wie weit reicht die ethische Verantwortung eines Unternehmens für die natürliche Umwelt? Sollten der Natur eigene Rechte zugestanden werden oder dürfen unter ethischen Gesichtspunkten pflanzliche und tierische Artenvielfalt kurzfristigen ökonomischen Vorteilen geopfert werden?

- Sollten Unternehmen nur die geltenden gesetzlichen Vorschriften erfüllen oder sich darüber hinausgehend für Natur- und Umweltschutz, Tierschutz, eine nachhaltige Entwicklung oder soziale, globale und intergenerative Gerechtigkeit engagieren? [7]

Im Bereich der Konsumentenethik stehen Konsumenten vor der Frage, wie sich ihr Konsumverhalten und ihre Kaufentscheidungen auf den Umwelt- und Naturschutz, Tierschutz oder die globale Gerechtigkeit (Fairtrade) auswirken.

Durch ihre Kaufentscheidungen beeinflussen Konsumenten die Entwicklung, die Produktion und den Transport von umwelt- und tierfreundlichen sowie fair gehandelten Produkten.

In einer Marktwirtschaft bestimmen Konsumenten an der Ladenkasse oder in Online-Bezahlsystemen darüber, welche Produkte von Unternehmen angeboten werden und sich am Markt behaupten können.

Produkte sind in Supermärkten, Ladengeschäften und Online-Shops nur deshalb erhältlich, weil sie gekauft werden. Produkte, die nicht mehr gekauft werden, werden zeitnah aus dem Sortiment genommen.

Wünschen die Konsumenten tier- und umweltfreundliche Produkte, werden diese hergestellt und angeboten.[8]

Darüber hinaus können Konsumenten zu mehr Naturschutz und Tierschutz beitragen, indem sie bewusst entscheiden, wie häufig, wie lange oder wie sie bestimmte Produkte konsumieren und entsorgen.

Bedeutung für die Krisenbewältigung im 21. Jahrhundert

Die Bedeutung der Umweltethik ist aus der Industrialisierung und der Liberalisierung der Wirtschaft entstanden.

Diese Entwicklungen führten in den westlichen Ländern ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer beispiellosen Freisetzung von technischem Wissen und wirtschaftlicher Macht.

Einerseits nahm dadurch das Ausmaß der Naturzerstörung, das die Menschheit aufgrund ihrer technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten langfristig verursachen konnte, erheblich zu und wurde ab der Mitte des 20. Jahrhunderts immer deutlicher sichtbar.

Andererseits etablierten sich dadurch Anfang des 19. Jahrhunderts zweifelhafte Tierversuche in industriellem Ausmaß, gefolgt von leidvoller Massentierhaltung und leidvollen Tiertransporten Mitte des 20. Jahrhunderts.

Die daraus resultierende Umweltkrise und Tierwohlkrise werfen die Frage auf, wie den Eingriffen der Menschheit in die Natur ethische Grenzen gesetzt werden können.

Warum ist Umweltethik wichtig? Wie bereits auf der Unterseite Ökologie, Ökonomie und Ethik erläutert, bietet sie eine Orientierung bei der Gewichtung menschlicher Bedürfnisse und ermöglicht es, wirtschaftliche Rahmenbedingungen unter ökologischen und tierschutz-relevanten Gesichtspunkten festzulegen.

Umweltethische Ansätze sind ein Korrekturmechanismus von mehreren potentiellen Korrekturmechanismen an der Schnittstelle zwischen Ökologie und Ökonomie gegen Marktversagen im Bereich des Naturschutzes, Umweltschutzes und Tierschutzes.

Darüber hinaus kann der Ansatz einer anthropozentrischen Umweltethik im weiteren Sinne dazu beitragen, ein Marktversagen im Bereich der sozialen, globalen und intergenerativen Gerechtigkeit zu korrigieren.

Letztendlich kann die Umweltethik die Ökonomie in eine natur- und tierfreundliche Richtung lenken und den negativen Wirkungen eines uneingeschränkten ökonomischen Prinzips entgegenwirken.

Angesichts der zahlreichen Krisen in den Bereichen Naturschutz, Umweltschutz, Tierschutz, sozialer und globaler Gerechtigkeit oder Generationengerechtigkeit kann die Umweltethik im 21. Jahrhundert einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderungen leisten.

Die Schlüsselrolle einer integrierenden Konsumentenethik

Wenn Konsumentenethik und Unternehmensethik nicht nur als Teilgebiete der Wirtschaftsethik, sondern als interdisziplinär ausgerichtete Teilgebiete der Umweltethik verstanden werden, eröffnen sich neue Perspektiven für die Bewältigung der Umwelt- und Tierwohlkrise.

In der Praxis dürfte der Konsumentenethik dabei größere Bedeutung zukommen als der Unternehmensethik, da Unternehmen im Vergleich zu Konsumenten über geringere Handlungsspielräume verfügen.

Eine umweltethisch begründete Umstellung auf ein tier- und umweltfreundliches Sortiment kann sich je nach Branche und Produktkomplexität herausfordernd und zeitaufwendig gestalten.

Dabei kann eine schrittweise, allmähliche Sortimentsumstellung zwar sicherstellen, dass etablierte Absatzmärkte nicht überfordert werden – erhebliche finanzielle Risiken bis hin zur Existenzgefährdung lassen sich dennoch nicht ausschließen.

Mögliche Vorteile und Nachteile einer umweltethisch begründeten Sortimentsumstellung werden auf den Unterseiten Umweltmanagement und Vermarktungsprobleme erläutert.

Die praktische Anwendung einer Unternehmensethik verspricht daher keine schnellen Fortschritte bei der Bewältigung der Umwelt- und Tierwohlkrise.

Auch internationale Abkommen im Bereich des Naturschutzes, Umweltschutzes und Tierschutzes – als weitere Option – wären erfahrungsgemäß nur langfristig zu etablieren und mit komplizierten Abstimmungsverfahren verbunden.

Angesichts dessen erscheint die Konsumentenethik als vielversprechendste Option, um am schnellsten Fortschritte zu erzielen: Was nicht gekauft wird, wird auch nicht angeboten und kann nicht zu Lasten von Natur, Umwelt und Tierwohl hergestellt und nach der Nutzung entsorgt werden.

Eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Umwelt- und Tierwohlkrise kann der Konsumentenethik jedoch nur zukommen, wenn sie als eigenständiges und integrierendes Forschungsgebiet etabliert wird.

Dies ist an zwei Voraussetzungen gebunden:

1. Nutzung interdisziplinärer Forschungsmethoden:

Eine integrierende Konsumentenethik nutzt Methoden aus Statistik, Psychologie, Soziologie, Ökologie und empirischer wirtschaftswissenschaftlicher Forschung. Sie ist interdisziplinär ausgerichtet, um das Konsumverhalten unter ethischen Gesichtspunkten wissenschaftlich zu analysieren.

Zum Beispiel kann das Konsumverhalten anhand folgender Fragen empirisch untersucht werden:

- Welche für den Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz relevanten Güter nutzen Konsumenten?

- Welche Auswirkungen hat ein bestimmter Konsum auf die Natur, die Umwelt und das Tierwohl?

- Wie häufig, wie lange und aus welchen Gründen nutzen Konsumenten bestimmte Güter?

- Verzichten Konsumenten freiwillig auf den Konsum bestimmter Güter?

- Bevorzugen Konsumenten Güter, die dem Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz dienen?

Auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse kann eine integrierende Konsumentenethik ethische Prinzipien formulieren, die das Konsumverhalten gegenwarts- und zukunftsbezogen leiten.

Mit Hilfe dieser Prinzipien auf dem Fundament der Umweltethik können Konsumenten – ohne zu müssen – ihre Handlungen, Werte und Ziele als gut, richtig und gerecht beurteilen.

2. Nutzung von Kommunikationsstrategien:

Eine integrierende Konsumentenethik nutzt Strategien der Medien- und Kommunikationswissenschaften, um ethische Prinzipien für das Konsumverhalten einem breiten Publikum zu vermitteln.

Die systematische Nutzung alternativer Medien ist dabei ein Ansatz, um gewonnene Forschungsergebnisse möglichst unbeeinflusst von Politik, Industrie und anderen Lobbyinteressen bekannt zu machen.

Auf diese Weise könnte eine erfolgreiche Kampagne für ethischen Konsum die schnellsten Fortschritte bei der Bewältigung der Krisen im Bereich von Natur, Umwelt und Tierwohl ermöglichen.

Denn was könnte umweltethischen Prinzipien schneller zum Erfolg verhelfen als eine Veränderung der täglichen Entscheidungen von Konsumenten an der Ladenkasse und in Online-Bezahlsystemen – ganz ohne langwierige Abstimmungsprozesse?

Etablierung als eigenständige philosophische Disziplin

Die Etablierung der Umweltethik als eigenständige philosophische Disziplin an Universitäten lässt sich auf drei Entwicklungen zurückführen, die ab den 1960er und 1970er Jahren an Bedeutung gewannen:

Erstens wuchs in der Gesellschaft das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Naturschutz und Umweltschutz.

Dies zeigte sich in der Gründung zahlreicher Umweltschutzbewegungen, darunter der Environmental Defense Fund (EDF) im Jahr 1967, Greenpeace und Friends of the Earth im Jahr 1971 sowie der BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) im Jahr 1975.

Zu nennen ist ferner die National Wildlife Federation (NWF), die größte Naturschutzorganisation in den Vereinigten Staaten. Obwohl sie bereits 1936 gegründet wurde, spielte diese Organisation in den 1970er Jahren eine wichtige Rolle in den aufkommenden Umweltschutzbewegungen in den USA.

Zweitens wuchs in der Gesellschaft das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes von Tieren, auch wenn bereits im 19. Jahrhundert zwei große Tierschutzorganisationen gegründet worden waren:

Im Jahr 1840 wurde in England die Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) gegründet, deren Ursprünge bis ins Jahr 1824 zurückreichen. Im Jahr 1881 folgte in Deutschland die Gründung des Deutschen Tierschutzbundes (DTSchB) als Dachorganisation der Tierheime und Tierschutzvereine in Deutschland.

Trotz dieser frühen Initiativen zeigte sich das gestiegene gesellschaftliche Bewusstsein für Tierschutzfragen erst ab Ende der 1960er Jahre durch die Gründung mehrerer großer Tierschutzorganisationen.

Zu diesen Gründungen gehören der World Wildlife Fund (WWF) im Jahr 1961, der Internationale Tierschutz-Fonds (IFAW) im Jahr 1969, Ärzte gegen Tierversuche im Jahr 1979, PETA im Jahr 1980, World Animal Protection im Jahr 1981, Vier Pfoten im Jahr 1988 und der Bundesverband Tierschutz im Jahr 1986 (Ursprung: 1962).

Drittens intensivierte sich die wissenschaftliche Forschung und journalistische Berichterstattung über die Auswirkungen von Umweltverschmutzung, Naturzerstörung und Missachtung des Tierschutzes.

Diesen drei Entwicklungen konnte sich auch die Philosophie nicht verschließen. In der Folge etablierte sich die Umweltethik zunächst in Kanada und den USA als eigenständige philosophische Disziplin.

Zwei Magazine und Zeitschriften aus dem Bereich der Umweltphilosophie übernahmen dabei eine Pionierrolle und legten ein methodisches Fundament für die philosophische Disziplin der Umweltethik:

- Im Jahr 1979 gründete Eugene C. Hargrove (geb. 1944), damals Professor für Philosophie an der University of North Texas, die wissenschaftliche Zeitschrift Environmental Ethics. Diese befasst sich mit Umweltphilosophie und erscheint bis heute vierteljährlich.

- 1983 gründete Alan R. Drengson (1934–2022), damals Professor für Philosophie an der University of Victoria in Kanada, The Trumpeter – Journal of Ecosophy. Dieses Magazin widmet sich der Umweltphilosophie und kreativem Schreiben und erscheint bis heute jährlich.

Im deutschsprachigen Raum erhielt die Umweltethik 1985 durch das Lexikon der Umweltethik des deutschen Soziologen und Philosophen Professor Gotthard M. Teutsch (1918–2009) ein methodisches Fundament.[9]

1987 setzte Teutsch mit seinem Lexikon der Tierschutzethik einen Meilenstein in der Tierethik.[10]

Studienangebot von Universitäten im deutschsprachigen Raum

Die Universität Augsburg bietet seit dem Wintersemester 2010/2011 als erste Universität im deutschsprachigen Raum einen Masterstudiengang in Umweltethik an.

Die Universität Greifswald verfügt seit 1997 über eine interdisziplinär ausgerichtete Professur für Umweltethik, die erste ihrer Art in der Bundesrepublik Deutschland.

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel hat 2010 einen Lehrstuhl für Philosophie und Ethik der Umwelt eingerichtet, der sich auf Umweltethik als Forschungsschwerpunkt konzentriert.

In Österreich bieten die Universitäten Innsbruck und Wien Kurse mit Bezug zur Umweltethik an.

In der Schweiz ist Umweltethik ebenfalls noch kein eigener Studiengang, jedoch ist die Thematik oft in Masterstudiengängen und Weiterbildungen integriert.

» Hinweise zum Zitieren dieser Internetseite in wissenschaftlichen Arbeiten

Literaturangaben und Anmerkungen

-

Höffe, Otfried (1992), Lexikon der Ethik, 4. Aufl., München, S. 62.

-

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

Die belebte Natur umfasst Menschen, Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien und Mikroorganismen wie Archaeen und Bakterien. Die unbelebte Natur hingegen umfasst Kristalle, Luft, Metalle, Mineralien, Sand, Steine und Wasser.

Ökosysteme bestehen aus einer Biozönose und einem Biotop. Eine Biozönose umfasst Lebensgemeinschaften aus den zuvor genannten Lebewesen. Ein Biotop ist ein abgegrenzter Lebensraum, in dem diese Lebensgemeinschaften leben

Bereiche auf der Erde, in denen Ökosysteme natürlich vorkommen, sind Auen, Fjorde, Gebirge, Gewässer (Bäche, Flüsse, Weiher, Seen, Meere), Grasland, Korallenriffe, Moore, Seegraswiesen, Steppen, Tundren, Wälder und Wüsten.

-

Teutsch, Gotthard M. (1985), Lexikon der Umweltethik, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Düsseldorf, S.8 ff.

-

Ebenda, S. 83 ff.

-

Ebenda, S. 17 ff.

-

Ebenda, S. 46 ff.

-

In dieser umweltethischen Fragestellung unterstützt die Unternehmensinitiative Future Unternehmen bei der Umsetzung einer ökologisch ausgerichteten Unternehmensethik. Ein Beispiel dafür ist die Steilmann-Gruppe im Textilbereich in den 1990er Jahren.

Als Einführung kann der Praxisleitfaden Umweltschutz Unternehmen unterstützen, den Stand ihrer Umweltethik zu prüfen.

-

Grundlagen für Konsumentscheidungen im Rahmen einer angewandten Umweltethik liefern beispielsweise Adressen für nachhaltiges Einkaufen und Verbraucherschutz.

-

Teutsch, Gotthard M. (1985), Lexikon der Umweltethik, Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Düsseldorf.

-

Das Lexikon der Tierschutzethik ist mittlerweile vergriffen und auf der Internetseite der Erna-Graff-Stiftung für Tierschutz unter https://www.erna-graff-stiftung.de/lexikon-tierschutzethik/ kostenlos digital verfügbar.