Lösungsansätze für die Umweltkrise – Lösung der Umweltprobleme

Wie die Analyse verdeutlicht hat, kann die Umweltkrise nicht durch eine Einzelmaßnahme gelöst werden. Es bedarf mehrerer interdisziplinärer Lösungsansätze, um die Umweltprobleme effektiv zu bewältigen.

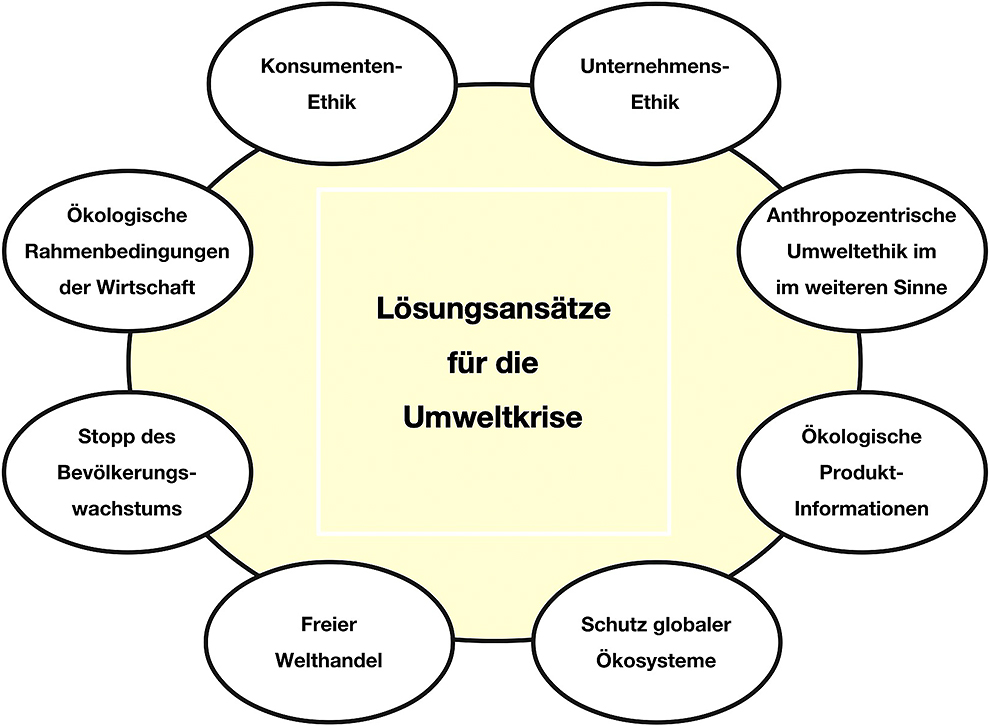

Übersichtsgrafik

Die nachfolgende Grafik illustriert mögliche Ansatzpunkte und Lösungsansätze, wie die Umweltkrise im Sinne aller Lebewesen und künftiger Generationen bewältigt werden kann.

Die Frage ist: In welchem Verhältnis stehen die Lösungsansätze zueinander? Wie sind sie zu bewerten?

Ökologische Rahmenbedingungen für die Wirtschaft

Dieser Lösungsansatz untersucht die positiven Auswirkungen, die die Festlegung ökologischer Rahmenbedingungen für die Wirtschaft auf die Bewältigung der Umweltkrise haben kann.

Darüber hinaus wird die Frage erörtert, welche natürlichen Grenzen es für ökologische Rahmenbedingungen gibt und ob das Konzept der „nachhaltigen Entwicklung“ als Leitlinie für deren Festlegung dienen kann.

Potentiell positive Auswirkungen

Ökologische Rahmenbedingungen für die Wirtschaft können zwei positive Auswirkungen haben:

Erstens können sie die Kosten des Verbrauches freier Naturgüter auf die Verbraucher umlegen und so einem Marktversagen im Naturschutz und Umweltschutz entgegenwirken.

Zweitens können sie die bisherige Ausrichtung von quantitativem auf qualitatives Wachstum ändern.

Quantitatives Wachstum in einem Wirtschaftssystem bezieht sich auf die rein mengenmäßige Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Produktion.

Qualitatives Wachstum in einem Wirtschaftssystem bezieht sich beispielsweise auf eine Zunahme des Naturschutzes, des Tierschutzes, der Zufriedenheit der Wirtschaftsteilnehmer oder der Einkommensgerechtigkeit.

Zusammengefasst können ökologische Rahmenbedingungen für die Wirtschaft neben der Stärkung des Verursacherprinzips auch die Bewertungsmaßstäbe in einem Wirtschaftssystem neu ausrichten.

Im Gegensatz zu heute würden eine intakte und möglichst schadstofffreie Natur oder die Beachtung des Tierwohls als Wohlstandserhöhung eines Landes verstanden werden.

Ebenso würde der geringere Verbrauch nicht erneuerbarer Rohstoffe bei der Produktion und dem Konsum von Gütern und Dienstleistungen als Wohlstandserhöhung eines Landes verstanden werden.

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung als Leitlinie

Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) bietet sich als Leitlinie für die Bestimmung ökologischer Rahmenbedingungen für die Wirtschaft an, nicht aber als strikte Richtlinie.

Denn die praktische Umsetzung dieses Konzepts stößt auf mehrere Herausforderungen:

- Die Regenerationsfähigkeit und die Regenerationszeit der Natur müssten präzise bestimmbar sein.

- Der Fortschritt der technischen Effizienz müsste genau bekannt sein.

- Alle Verwendungsmöglichkeiten von nicht erneuerbaren Rohstoffen müssten bekannt sein.

- Die exakte Abgrenzung erneuerbarer und nicht erneuerbarer Rohstoffe müsste möglich sein.

Da diese Voraussetzungen in der Praxis nicht gegeben sind, kann das Konzept der nachhaltigen Entwicklung nur als Leitlinie einen Beitrag zur Lösung der Umweltkrise leisten, wenngleich einen durchaus wichtigen.

Darüber hinaus bietet die Orientierung an diesem Konzept einen weiteren unbestreitbaren Vorteil: Mit Kriegen lässt sich eine nachhaltige Entwicklung keinesfalls vereinbaren.

Grenzen staatlicher Umweltvorschriften

Die Wirksamkeit von staatlichen Umweltvorschriften zur Bewältigung der Umweltkrise ist begrenzt.

Einerseits können nationale Alleingänge zu Wettbewerbsverzerrungen führen, solange keine weltweit einheitlichen Umweltvorschriften existieren.

Andererseits wäre es fatal, wenn die Menschheit erst durch Vorschriften zu ökologischem Handeln gezwungen werden müsste. Eine Umweltethik auf Anordnung wäre vermutlich langfristig zum Scheitern verurteilt.

Die Grenzen einer solchen Ethik wären spätestens dann erreicht, wenn die Umweltprobleme so groß geworden sind, dass kein anderer Ausweg als Handeln bleibt.

Angenommen, es wäre zu diesem Zeitpunkt noch ein weltweiter Kurswechsel möglich, so müsste dieser zunächst von der Weltgemeinschaft beschlossen werden. Dabei können folgende Probleme auftreten:

Erstens ist es schwer, Mehrheiten für weitreichende ökologische Maßnahmen zu finden, da es verschiedene Meinungen über die effektivsten Maßnahmen zur Bewältigung der Umweltkrise geben dürfte.

Zweitens sind die Verursacher von Naturbelastungen nicht immer eindeutig identifizierbar.

Drittens bestimmt die Wirtschaftskraft von Ländern ihren jeweiligen Handlungsspielraum bei ökologischen Kurskorrekturen. Dieser ist bei ärmeren Ländern geringer als bei wohlhabenderen Industrieländern. Die Maßnahmen müssten sich also an den wirtschaftlich schwächsten Ländern orientieren.

Viertens käme es zu Verzögerungen: Zuerst muss die Dringlichkeit einer ökologischen Kurskorrektur erkannt werden, anschließend wäre eine politische Einigung über die zu ergreifenden Maßnahmen erforderlich, und schließlich würde noch einmal Zeit verstreichen, bis die Maßnahmen greifen. Zu diesem Zeitpunkt könnte es jedoch bereits zu spät sein für eine ökologische Kurskorrektur.

Aus diesen Gründen können ökologische Rahmenbedingungen für die Wirtschaft nur einen Teil der Lösung der Umweltprobleme darstellen.

Ferner ist es fraglich, ob es überhaupt möglich ist, den weltweiten Naturschutz und die Nutzung überregionaler Ökosysteme allein mit Gesetzen beziehungsweise Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu regeln.

Schon Aristoteles vertrat die Ansicht, dass das Recht nur in allgemeinen Sätzen formuliert sein könne, weil das Leben zu vielseitig sei, als dass ihm Gesetze gerecht werden könnten:

„Dies ist auch die Ursache davon, dass nicht alles gesetzlich

geregelt wird, da man über einige Dinge unmöglich Gesetze geben kann; da

bedarf es denn besonderer Beschlüsse.“

(Aristoteles, 384–322 v. Chr., Nikomachische Ethik, fünftes Buch) [1]

Regelungslücken in den ökologischen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft sind daher unvermeidbar. Sowohl das Wirtschaftsleben als auch Ökosysteme, die sich wechselseitig beeinflussen, sind zu komplex, um sie durch Regelungen vollständig zu erfassen.

Die Bedeutung und Wirkung ökologischer Rahmenbedingungen sollten daher nicht überschätzt werden.

Ethische Selbstverpflichtung von Unternehmen und Konsumenten

Dieser Lösungsansatz untersucht die Bedeutung einer ethischen Selbstverpflichtung von Unternehmen und Konsumenten, um globale Natur- und Umweltprobleme zu lösen.

Konsumentenethik

Eine ökologisch ausgerichtete Konsumentenethik kann als Selbstverpflichtung von Konsumenten zum Ausdruck kommen, über die geltenden Bestimmungen hinaus die Belange von Pflanzen, Tieren oder der unbelebten Natur zu berücksichtigen.

Konsumenten tragen durch folgende Entscheidungen maßgeblich zu den Problemen in der Natur bei:

- Welche Produkte kaufen sie?

- Wie oft nutzen sie diese Produkte?

- Wie nutzen sie diese Produkte?

- Wie entsorgen sie diese Produkte?

Allerdings können Konsumenten nicht immer für die negativen Auswirkungen ihrer Konsumentscheidungen auf die natürliche Umwelt verantwortlich gemacht werden.

Oft fehlt es den Einzelnen an Zeit, Geld oder Wissen, um die komplexen Zusammenhänge in der Natur zu verstehen und darauf angemessen zu reagieren.

Hinzu kommt, dass für viele Naturgüter keine Preise festgelegt sind, die deren Knappheiten signalisieren und an denen die Konsumenten die „Naturkosten“ ihrer Konsumentscheidungen beurteilen können.

Auf dieses Manko hat bereits 1992 der Umweltwissenschaftler Ernst Ulrich von Weizsäcker hingewiesen:

„Der bürokratische Sozialismus ist zusammengebrochen, weil er keine Preise zuließ, welche die wirtschaftliche Wahrheit spiegeln. Die Marktwirtschaft kann die Natur und letzten Endes sich selbst zugrunde richten, wenn sie nicht zulässt, dass die Preise der ökologischen Wahrheit entsprechen“.[2]

Wenn sich in den Preisen die ökologischen Auswirkungen von Konsumgütern widerspiegeln, können Konsumenten beim Einkaufen fundierte Entscheidungen treffen, ob sie ein Produkt kaufen oder darauf verzichten.

In einer Marktwirtschaft spielt das Konsumverhalten der Konsumenten eine entscheidende Rolle, da Unternehmen nur Produkte produzieren, die nachgefragt werden und sich auf Märkten behaupten können.

Mit anderen Worten: Alle Produkte, die in Online-Shops, Ladengeschäften und Supermärkten angeboten werden, sind dort vertreten, weil es Kunden gibt, die sie kaufen.

Produkte, die nicht mehr gefragt sind, werden nach kurzer Zeit aus dem Sortiment genommen.

Die Kaufentscheidungen von Konsumenten, sowohl im Einzelhandel als auch in Online-Bezahlsystemen, spielen eine entscheidende Rolle für eine nachhaltige Entwicklung, die Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz fördert.

Um Konsumenten bei ihren Kaufentscheidungen zu unterstützen, können ökologische Rahmenbedingungen für die Wirtschaft festgelegt und ökologische Produktinformationen bereitgestellt werden.

Darüber hinaus entscheiden Konsumenten individuell, ob sie bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen beim Kauf ökologischer und tierfreundlicher Produkte akzeptieren, wie zum Beispiel:

- Die Inkaufnahme gegebenenfalls höherer Preise für ökologische und tierfreundliche Produkte.

- Die Inkaufnahme eines geringeren Nutzens oder von Gebrauchsnachteilen, die mit ökologischen und tierfreundlichen Produkten verbunden sein können.

- Die eigenständige Recherche vor dem Einkauf zu ökologischen Produkteigenschaften, beispielsweise hinsichtlich der Herstellung, des Transports, des Konsums und der Entsorgung.

Einer integrierten Konsumentenethik als Teilgebiet der Umweltethik kann im 21. Jahrhundert eine Schlüsselrolle bei der Lösung der Krisen im Bereich des Natur- und Umweltschutzes, Tierschutzes sowie der globalen, sozialen und intergenerativen Gerechtigkeit zukommen. Dies wird in einem separaten Kapitel erläutert.

Unternehmensethik

Eine ökologisch ausgerichtete Unternehmensethik kann als Selbstverpflichtung von Unternehmen zum Ausdruck kommen, über die geltenden Bestimmungen hinaus die Belange von Pflanzen, Tieren und der unbelebten Natur zu berücksichtigen.

Unternehmen tragen durch ihre folgenden Entscheidungen zu den Problemen in der Natur bei:

- Wie stellen sie Produkte her?

- Welche Produkte stellen sie her?

- Wie können ihre Produkte entsorgt werden?

- Wie belasten ihre Produkte bei der Nutzung die Natur?

Wenn Unternehmen ihre Verantwortung für die Natur, die Umwelt oder das Tierwohl erkennen, können sie über die geltenden ökologischen Rahmenbedingungen der Wirtschaft hinaus einen wichtigen Beitrag zur Lösung der Umweltkrise leisten (vgl. Fallbeispiel Steilmann).[3]

Für Unternehmen können sich durch eine ökologische Unternehmensethik folgende Vorteile ergeben:

- Langfristige Existenzsicherung

- Umsatzsicherung

- Mitarbeitermotivation

- Kostenvorteile im Umweltmanagement

- Wettbewerbsvorteile

Unternehmen, die ihre Produkte nachhaltig, umweltfreundlich und tierfreundlich herstellen, können jedoch auf verschiedene Vermarktungsprobleme stoßen, die auf der Unterseite Vermarktungsprobleme erläutert werden.

Die Schaffung geeigneter ökologischer Rahmenbedingungen für die Wirtschaft kann das Risiko verringern, dass diese Vermarktungsprobleme die Existenz eines Unternehmens gefährden.

Um zu verhindern, dass nationale Alleingänge bei der Festlegung ökologischer Rahmenbedingungen für die Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit nationaler Unternehmen gefährden, sind internationale Abkommen im Bereich des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes notwendig.

Darüber hinaus können Konsumenten, wie zuvor erläutert, dieses Risiko entscheidend verringern, indem sie Unternehmen unterstützen, die nachhaltige und umweltfreundliche Produkte herstellen.

Problematik beschränkter Erkenntnisfähigkeit

Inwieweit eine veränderte Konsumentenethik und Unternehmensethik zur Bewältigung der Umweltkrise beitragen können, ist von der Erkenntnisfähigkeit von Konsumenten und Unternehmen abhängig.

Konsum- und Produktionsentscheidungen können erst ethisch und ökologisch beurteilt werden, wenn ihre Konsequenzen für die Natur, die Umwelt und das Tierwohl bekannt sind.

In der Praxis ist es jedoch oft schwierig für Konsumenten und Unternehmen, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die Umweltkrise zu erkennen, insbesondere in Bezug auf:

- Die Rolle des Bedarfs an Rohstoffen wie Holz und Papier oder von Plantageflächen für landwirtschaftliche Produkte wie Kaffee, Palmöl, Soja und Rindfleisch, der zu einer Abholzung der Regenwälder führt.

- Die Verschmutzung der Ozeane mit Plastikmüll und anderen Schadstoffen wie Erdöl oder Quecksilber und das Ausmaß dieser Verschmutzung.

- Der Umfang der Luftverschmutzung, Grundwasserverschmutzung, Bodenvergiftung, Versteppung von Landschaften und Vergiftung von Bächen, Flüssen und Seen.

- Der Abbau nicht erneuerbarer Rohstoffe oder nicht umkehrbare Naturzerstörung.

- Die Berücksichtigung der Interessen künftiger Generationen.

- Der Rückgang der Biodiversität, also der Verringerung der Artenvielfalt, der genetischen Vielfalt innerhalb einer Art und der Vielfalt von Ökosystemen (Vielfalt der Lebensräume).

- Die Beeinträchtigung des Tierwohls durch Tiertransporte, Tierversuche oder Massentierhaltung.

- Die Übervorteilung von Schwellen- und Entwicklungsländern und Nichtbeachtung ihrer Interessen.

Eine ökologisch ausgerichtete Konsumentenethik und Unternehmensethik, kombiniert mit ökologischen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, sind Teil einer Lösung der Umweltkrise und ergänzen sich gegenseitig.

Ökologische Produktinformationen

Dieser Lösungsansatz untersucht, inwieweit ökologische Produktinformationen Konsumenten dabei unterstützen können, natur- und umweltfreundliche Konsumentscheidungen zu treffen.

Genauere ökologische Produktinformationen sind in folgenden Bereichen besonders wichtig:

Herstellung: Informationen über den Energie- und Rohstoffverbrauch sowie detaillierte Angaben zu Inhaltsstoffen, Vorprodukten und Verpackungsmaterial (zum Beispiel Verzicht auf Plastik).

Transport: Angaben zu Transportwegen, verwendeten Transportmitteln und Transportverpackungen.

Nutzung: Informationen über den Energieverbrauch, den Schadstoffausstoß und die Langlebigkeit.

Entsorgung: Angaben zu den Möglichkeiten des Recyclings, den Kosten für eine ökologische Entsorgung und anderen relevanten Kennzahlen.

Derzeit schreiben staatliche Rahmenbedingungen für die Wirtschaft solche fundierten, ökologischen Produktinformationen nicht oder nur geringfügig vor.

Solange diese Situation besteht, können eine ökologisch orientierte Unternehmensethik und Konsumentenethik bewirken, dass diese fundierten Produktinformationen dennoch Einzug in die Wirtschaft halten.

Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass Unternehmen diese Informationen freiwillig offenlegen oder dass Konsumenten beim Einkauf Produkte bevorzugen, die diese Produktinformationen offenlegen.

Auf diese Weise können Konsumenten Impulse auf den Märkten setzen und das Angebot beeinflussen.

Weiterführende ökologische Produktinformationen können auch Umweltzeichen wie Öko-Label und Bio-Siegel bereitstellen, die es bereits heute für nachhaltig umweltfreundliche Produkte gibt.

Für den Tierschutz und das Tierwohl können Produktinformationen folgendermaßen erweitert werden:

- Herstellung: Verzicht auf Tierversuche, Massentierhaltung und tierische Inhaltsstoffe

- Transport: Verzicht auf Tiertransporte

Diese Informationen erleichtern es Konsumenten, tierfreundliche Konsumentscheidungen zu treffen.

Schutz von Ökosystemen mit weltweiter Bedeutung

Dieser Lösungsansatz untersucht die Rolle globaler Ökosysteme, insbesondere der Weltmeere (Ozeane) und tropischen Regenwälder, bei der Bewältigung der Umweltkrise.

Schutz der tropischen Regenwälder vor Rodung

Die Rodung der größten tropischen Regenwaldgebiete – dem Amazonas in Südamerika, Neuguinea in Südostasien und dem Kongobecken in Westafrika – hat seit der Jahrtausendwende dramatische Ausmaße erreicht.[4]

Obwohl Regenwälder für künftige Generationen als größte unerforschte und unersetzbare genetische Reserve und als wertvoller Sauerstofflieferant von großer Bedeutung sind, werden sie weiterhin abgeholzt.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Boden tropischer Regenwälder häufig nur eine dünne Humusschicht aufweist, die nach einer Rodung durch Monsunregen leicht ausgewaschen wird.[5]

Infolge der Bodenerosion verbleibt ein nährstoffarmer, unfruchtbarer und wüstenähnlicher Boden, auf dem neues Pflanzenwachstum nur schwer bis gar nicht mehr möglich ist.

Darüber hinaus sind abgeholzte Regenwaldflächen anfälliger für Dürren, Waldbrände und Niedergang als unberührte tropische Regenwälder.[6]

Der Schutz der tropischen Regenwälder vor Rodung ist vermutlich nur durch die Einrichtung konsequent kontrollierter Naturschutzgebiete realisierbar.

Um die wirtschaftliche Nutzung der tropischen Regenwälder zu beenden, müssen den Ländern, in denen sich diese Wälder befinden, finanzielle Ausgleichszahlungen angeboten werden.

Dies gilt sowohl für die Rohstoffgewinnung (Bauxit, Coltan, Öl, Gold, Edelholz, Kakao, Pfeffer, Zimt, Ananas, Bananen) als auch für die Schaffung von Ackerflächen für den Anbau von Ölpalmen und Sojabohnen sowie für Weideflächen für die Rinderzucht.

Allerdings stellt sich die Frage, wer außer den Industrieländern in der Lage ist, den Entwicklungsländern diese Ausgleichszahlungen für den Schutz der tropischen Regenwälder anzubieten.

Vor diesem Hintergrund erscheint ein Umdenken in den Industrieländern alternativlos, um zu klären, wie zukünftig Finanzmittel im Sinne eines weltweiten Naturschutzes eingesetzt werden können (vgl. ausführlichere Erläuterungen im Kapitel Stopp der Abholzung tropischer Regenwälder).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass durch Rodungen der tropischen Regenwälder indigene Völker, seltene Tierarten und Ökosysteme ihren natürlichen Lebensraum verlieren.

Schutz der Ozeane vor Verschmutzung mit Plastikmüll und Giftstoffen

Die Ozeane sind stark durch Chemikalien, Erdöl, Düngemittel, Schwermetalle, Lärm und Radioaktivität belastet. Besonders besorgniserregend ist die zunehmende Verschmutzung durch Plastikmüll.

Die höchsten Konzentrationen an Plastikmüll finden sich in den fünf größten Meeresstrudeln, insbesondere im Indischen, Nordatlantischen, Südatlantischen, Nordpazifischen und Südpazifischen Müllstrudel.[7]

Der Nordpazifische Müllstrudel, auch bekannt als „Great Pacific Garbage Patch (GPGP)“, ist der größte dieser Strudel. Er liegt zwischen Hawaii und Kalifornien und erreichte im Jahr 2015/2016 eine Größe, die etwa der vier- bis fünffachen Fläche der Bundesrepublik Deutschland entspricht.[8]

Plastikmüll in den Ozeanen hat erhebliche negative Auswirkungen auf die Natur, die Meereslebewesen und die Gesundheit der Menschen (siehe dazu die Erläuterungen unter Welche Folgen hat Plastik im Meer?).

Entwicklungs- und Schwellenländern, insbesondere China, tragen erheblich zur Plastikverschmutzung der Weltmeere bei.[9] Dies ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen:

- Mangelnde effektive und nachhaltige Abfallverwertungssysteme.

- Fehlende Verwendung nachhaltiger Rohstoffe für Produkte und Verpackungen.

- Fehlende gezielte Abfallvermeidung zur Reduzierung der Gesamtmüllmenge.

Der Hauptgrund für diese Situation ist, dass eine ökologische Müllentsorgung im Vergleich zu einer unkontrollierten Müllentsorgung in den Ozeanen mit erheblichen Zusatzkosten verbunden ist.

Wie im Kapitel Widerstände gegen Reformen erläutert, hat die Beseitigung von Armut und Hunger in den Entwicklungsländern und die Erreichung von Wohlstand in den Schwellenländern Vorrang vor dem Naturschutz.

Der Schutz der Weltmeere wirft ähnliche Fragen auf wie der Schutz der Regenwälder:

Erstens: Wer außer den Industrieländern kann Entwicklungs- und Schwellenländer finanziell und technologisch bei der Einführung einer ökologischen Müllentsorgung unterstützen?

Zweitens: Wer außer den Industrieländern kann ein globales Kontrollsystem einführen, um die Entsorgung von Giftstoffen oder Plastikmüll durch Schiffe auf hoher See oder über Grundwasser und Flüsse zu verhindern?

Zwar existiert das internationale MARPOL-Abkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe, welches unter anderem die Entsorgung von Plastik in den Meeren seit Jahrzehnten verbietet.

Studien aus den Jahren 2018 und 2019 zeigen jedoch, dass weiterhin eine schiffsseitige Entsorgung von Plastikmüll stattfindet, was auf eine zu geringe Überprüfung des MARPOL-Abkommens hindeutet.[10]

Plastikmüll gelangt zu etwa 20 Prozent über die Schifffahrt und zu 80 Prozent über das Festland und die dortigen Flüsse in die Ozeane und Küstengebiete.[11]

Angesichts der heutigen technologischen Möglichkeiten sollten weltweit keine Schiffe mehr einen Hafen verlassen und ansteuern können, ohne dass ihre Ladung strikten Kontrollen unterzogen wird.

Ebenso wichtig ist es, die Meeresküsten und Meereszuflüsse zu überwachen, um Missmanagement in der Abfallentsorgung aufzudecken und zu verhindern.

Es scheint derzeit am Willen zu fehlen, diese lückenlosen und konsequenten Kontrollen durchzuführen und dem Schutz der Ozeane vor Plastikmüll höchste Priorität einzuräumen.

Hinzu kommt der sogenannte Mülltourismus, bei dem Industrieländer einen Teil ihres Abfalls in Entwicklungs- und Schwellenländer mit geringeren Umweltstandards exportieren.

Seit China 2018 ein Importverbot für Plastikmüll erlassen hat, ist die Menge an Plastikmüll, die nach Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam exportiert wird, deutlich gestiegen.[12]

Bemerkenswert ist, dass einige Industrieländer trotz ihrer Verpflichtung zum Basler Übereinkommen von 1992 zur Verhinderung von Abfallexporten weiterhin Müll in Entwicklungsländer exportieren.

Drittgrößter Plastikmüll-Exporteur hinter den USA und Japan ist die Bundesrepublik Deutschland.[13] Die Müllexporte dieser Industrieländer verdeutlichen die Herausforderungen des weltweiten Naturschutzes.

Es mangelt nach wie vor an einem wirksamen Verbot von Müllexporten, das alle Länder dazu verpflichtet, die im Inland produzierten Abfälle auch vollständig im Inland umweltgerecht zu entsorgen.

Heutige internationale Überwachungsmöglichkeiten können sicherstellen, dass kein Land das Verbot von Müllexporten unbemerkt umgehen kann. Verstöße können verpflichtend in der Weltpresse veröffentlicht werden.

Dem globalen Naturschutz dient es nicht, wenn Länder, die im Inland strenge Umweltauflagen umsetzen, billigend in Kauf nehmen, dass ihr eigener Abfall in Länder mit weniger strengen Müllvorschriften exportiert wird.

Ausrichtung der Industrieländer auf globalen Umweltschutz

Die drohende Zerstörung der Tropenwälder und Weltmeere verdeutlicht die Notwendigkeit einer stärkeren globalen Ausrichtung der Industrieländer, die sich bisher auf den Umweltschutz im Inland konzentriert haben.

Diese begrenzte globale Perspektive zeigt sich auch bei der Festlegung strengerer Abgasnormen für Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor in den Industrieländern der EU oder in den USA und Japan.

Bislang konzentrierten sich der weltweite Bestand und die Zunahme von Autos auf die Industrieländer.

So stieg beispielsweise im Zeitraum zwischen 1970 und 1990, in dem die Weltbevölkerung von 3,6 Mrd. auf 5,3 Mrd. Menschen wuchs, die Zahl der Autos weltweit von 250 auf 560 Millionen.[14]

Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung auf 7,2 Mrd. Menschen bis zum Jahr 2013 stieg in der Folge auch die Zahl der Autos weltweit auf 900 Millionen.[15]

Aufgrund der hohen automobilen Dynamik in den Schwellenländern prognostiziert die MoMo-Studie der Internationalen Energieagentur, dass die Zahl der Autos bis zum Jahr 2035 weltweit auf 1,7 Mrd. steigen wird.[16]

Bis zum Jahr 2050 soll die Zahl der Autos auf 2,9 Mrd. steigen, wobei der Zuwachs nicht in den Industrieländern stattfinden wird.[17] Darüber hinaus wird sich die derzeitige Verteilung von Autos auf die Entwicklungsländer und Industrieländer, die bei 30 zu 70 Prozent liegt, bis dahin umgekehrt haben.[17]

Die erwartete Verdoppelung der Zahl von Autos weltweit von 2013 bis 2035 ist somit auf die Entwicklung in den Entwicklungs- und Schwellenländern zurückzuführen, nicht auf eine Zunahme von Autos in Industrieländern.

Ein Grund dafür ist, dass in den kommenden Jahren nur in Entwicklungs- und Schwellenländern ein Bevölkerungswachstum erwartet wird (siehe nächstes Kapitel). Ein weiterer Grund ist, dass diese Länder verstärkt eine industrialisierte westliche Lebensweise übernehmen.

Längst zeichnet sich ab, dass sich 1,4 Mrd. Afrikaner, 1,4 Mrd. Chinesen und 1,4 Mrd. Inder auf den Weg gemacht haben, das Konsumverhalten und die Mobilität der Industrieländer zu übernehmen.

In dieser Situation erscheint es paradox, dass Gebrauchtfahrzeuge aus den Industrieländern, die dort nicht den neuesten Abgasnormen entsprechen, in Länder exportiert werden, in denen keine oder niedrigere Abgasnormen gelten, wie im Nahen Osten, Afrika, Osteuropa und Südamerika.

Dabei ist es aus Sicht des globalen Umweltschutzes irrelevant, in welchem Land die Gebrauchtfahrzeuge der Industrieländer bis zum Ende ihrer Lebensdauer fahren.

Es widerspricht dem globalen Umweltschutzgedanken, wenn Industrieländer ihre Abgasnormen für Neufahrzeuge weiter verschärfen, während sie parallel dazu ihre Altfahrzeuge in Entwicklungsländer exportieren.

Industrieländer könnten einen deutlich größeren Beitrag zum globalen Umweltschutz leisten, wenn sie die Finanzmittel, die sie derzeit für relativ geringfügige und kostspielige Verbesserungen ihrer Abgaswerte im Inland aufwenden, stattdessen in den Schwellen- und Entwicklungsländern investieren würden.

Folglich erscheint die Einführung einer strengeren Euro-7-Norm in der EU oder strengerer Abgasnormen in anderen Industrieländern erst dann sinnvoll, wenn deren bestehende Abgasnormen in den Schwellen- und Entwicklungsländern erreicht wurden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wäre es sinnvoll, eine weltweit geltende Abgasnorm WORLD einzuführen, die sich an den strengen Schadstoffnormen orientiert, die bereits in den Industrieländern gelten.

Die Subventionierung von Maßnahmen zur Erreichung dieser Schadstoffnorm WORLD in den Schwellen- und Entwicklungsländern würde zu einer deutlich größeren Reduktion des globalen Schadstoffausstoßes führen.

Konkret könnte diese Subventionierung dadurch realisiert werden, dass Industrieländer den Entwicklungsländern moderne Fahrzeuge oder nachhaltige Verkehrskonzepte zu günstigen Preisen zur Verfügung stellen.

Global betrachtet, wäre es wünschenswert, wenn Industrieländer ihre Finanzmittel für den Umweltschutz zukünftig so einsetzen würden, dass ein weltweites Gleichgewicht im Naturschutz aller Länder erreicht wird.

Derzeit fehlt es in den Industrieländern jedoch an einem Umdenken in Richtung eines globalen Naturschutzes.

Angesichts ihres Fokus auf den inländischen Umweltschutz könnte man den Eindruck gewinnen, es bestehe in den Industrieländern die Vorstellung, dass um ihre Landesgrenzen herum unsichtbare Wände bis in die Stratosphäre hoch reichen, innerhalb derer sie zu einer Verbesserung des Umweltschutzes beitragen können.

Das starke automobile Wachstum in Entwicklungs- und Schwellenländern sowie die Bedrohung globaler Ökosysteme wie tropischer Regenwälder und Weltmeere zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall ist.

Ökonomisch ausgedrückt, geht es längst nicht mehr darum, überwiegend den nationalen Umweltschutz zu finanzieren, sondern es geht darum, den internationalen Umweltschutz zu finanzieren, weil dabei die höchste Rendite der eingesetzten Finanzmittel zu erwarten ist.

Es ist zu hoffen, dass die Industrieländer ihre Bemühungen baldmöglichst auf den globalen Natur- und Umweltschutz konzentrieren werden. Dies würde sowohl den Schutz der Weltmeere und der Tropenwälder als auch die Verbesserung der Natur- und Umweltschutzsituation der Schwellen- und Entwicklungsländer umfassen.

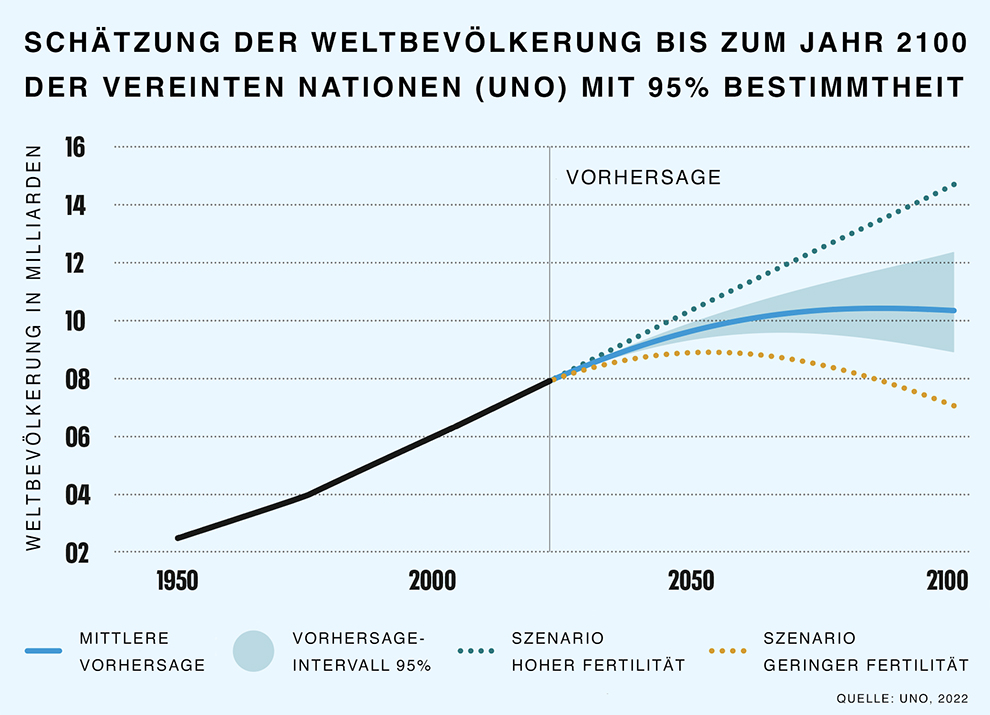

Stopp des Bevölkerungswachstums

Dieser Lösungsansatz untersucht die Bedeutung der Eindämmung des Bevölkerungswachstums in den kommenden Jahrzehnten für die Bewältigung der globalen Umweltkrise.

In einer zunehmend industrialisierten Welt führt eine steigende Weltbevölkerung zu einem höheren Bedarf an Energie, Rohstoffen und Nahrungsmitteln. Dies wiederum führt zu einem Anstieg des globalen Schadstoffausstoßes und des Müllaufkommens.

Ähnlich wie beim Straßenverkehr wird die Zunahme der Weltbevölkerung in diesem Jahrhundert nicht in den Industrieländern, sondern in den Entwicklungsländern stattfinden.

Während die Bevölkerungszahl in den Industrieländern bei etwa 1,3 Mrd. Menschen verharren soll, wird sie in den Entwicklungsländern und Schwellenländern voraussichtlich von 5,9 Mrd. (2013) auf 8,5 Mrd. (2050) und 9,6 Mrd. (2100) ansteigen.[18]

Dies erhöht den Druck auf die Entwicklungs- und Schwellenländer, ihre Naturressourcen weiter wirtschaftlich zu nutzen, was insbesondere in Hinblick auf die Länder mit den tropischen Regenwäldern problematisch ist.

Darüber hinaus erhöht das Bevölkerungswachstum die Dringlichkeit, in den Entwicklungsländern und Schwellenländern ein effektives Abfallmanagement zum Schutz der Weltmeere einzuführen.

Daher ist ein Stopp des Bevölkerungswachstums ein entscheidender Bestandteil der Lösung der Umweltkrise.

Freier Welthandel

Dieser Lösungsansatz untersucht die Bedeutung des freien Welthandels für die Bewältigung der Umweltkrise.

Freier Welthandel ermöglicht es den Entwicklungsländern, ihre Waren auf dem Weltmarkt zu fairen Preisen zu verkaufen und so dringend benötigte Devisen zur Tilgung ihrer Schulden zu erwirtschaften.

Um den weltweiten Naturschutz zu verbessern, ist es unerlässlich, die Armut und Verschuldung der Entwicklungsländer abzubauen, um dort die durch Armut bedingte Naturzerstörung zu stoppen.

Die Reduzierung von Armut und Verschuldung in Entwicklungsländern hängt eng mit dem Abbau des Handelsprotektionismus von Industrieländern in Form von Zöllen und Subventionen zusammen.

Der Handelsprotektionismus der Industrieländer, insbesondere von Seiten Chinas, der USA und der Europäischen Union (EU), verschärft die Armut in Entwicklungsländern und erschwert die Rückzahlung ihrer Schulden.

Dies gilt insbesondere dann, wenn subventionierten Agrarexporte von Industrieländern in Entwicklungsländer gelangen und zu Dumpingpreisen führen, mit denen Bauern in diesen Ländern nicht konkurrieren können.

Ein anschauliches Beispiel dafür ist der einst blühende Hirse-Markt im Senegal, der vor Jahrzehnten unter dem Preisdruck subventionierter Weizenimporte aus Frankreich zusammenbrach.[20]

Infolgedessen fehlt es den Entwicklungsländern an finanziellen Mitteln, um kostspielige Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen umsetzen zu können (vgl. Handlungsmöglichkeiten der Industrieländer).

Daher spielt der freie Welthandel eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der wirtschaftlichen Situation vieler Entwicklungsländer und trägt so zu einem umfassenderen weltweiten Naturschutz bei.

Die Situation der Entwicklungsländer und in ehemals planwirtschaftlich gesteuerten Ländern wie der DDR und der Sowjetunion hat eindeutig gezeigt, dass Naturschutz finanzielle Mittel erfordert.

Mit anderen Worten: Naturschutz muss man sich leisten können.

Bedeutung einer anthropozentrischen Umweltethik im weiteren Sinne

Dieser Lösungsansatz untersucht, welcher der vier Umweltethik-Ansätze – Anthropozentrik, Pathozentrik, Biozentrik oder Ökozentrik – am ehesten zur Lösung der Umweltkrise beitragen kann.

Wie die Diskussion umweltethischer Ansätze gezeigt hat, sind alle Ansätze, die nicht nur den Menschen eigene Rechte einräumen, schwer umsetzbar und durchsetzbar.

Je mehr anderen Lebewesen (Pflanzen, Tiere) oder der unbelebten Natur eigene Rechte eingeräumt werden, desto schwieriger wird es, diese Rechte umzusetzen und durchzusetzen.

Darüber hinaus hat der deutsche Philosoph Otfried Höffe in seinem Lexikon der Ethik einen weiteren wichtigen Zusammenhang aufgezeigt:

Je weniger man den Menschen einen überlegenen Rang einräumt, umso weniger kann man von ihnen verlangen, sich gegenüber Nichtartgenossen wie Tieren oder Pflanzen sittlich zu verhalten.[21]

Von allen vier umweltethischen Ansätzen kann somit eine anthropozentrische Umweltethik im weiteren Sinn am ehesten zur Lösung der Umweltkrise beitragen.

Sie räumt Menschen nicht nur Sonderrechte gegenüber anderen Lebewesen und der unbelebten Natur ein, sondern verbindet diese Sonderrechte auch mit Pflichten:

- Pflicht der Menschen gegenüber allen Lebewesen aus Gründen der Selbstachtung

- Pflicht der Menschen gegenüber der Natur als Bewahrer der Schöpfung

- Pflicht der Menschen gegenüber allen lebenden und zukünftig lebenden Menschen

Die praktische Anwendung eines solch umfassenden anthropozentrischen Ansatzes könnte folgende positive Auswirkungen auf die Lösung der Umweltkrise haben:

- 1) Berücksichtigung der Interessen zukünftiger Generationen: Dies würde im Bereich des Naturschutzes sicherstellen, dass die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse so befriedigt, dass zukünftige Generationen ihre Bedürfnisse unbeeinträchtigt befriedigen können. Dieses Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit würde beispielsweise den unbegrenzten Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen oder eine nicht regenerierbare Schädigung der Natur ethisch nicht mehr rechtfertigen.

- 2) Berücksichtigung der Interessen aller Menschen auf der Erde: Dies würde eine gleichwertige Behandlung der Rechte von Menschen in Industrieländern und Entwicklungsländern zur Folge haben. Praktiken wie Müllexporte in Entwicklungsländer, die Vertreibung indigener Völker durch die Abholzung tropischer Regenwälder oder ein Rohstoffabbau in Entwicklungsländern, der dort zu Naturzerstörung führt, wie zum Beispiel der Lithium-Abbau, wären ethisch nicht mehr zu rechtfertigen.

- 3) Berücksichtigung von Pflanzen und Tieren um der Menschen willen: Überfischung, Waldrodungen und die allgemeine Zerstörung von Ökosystemen als Lebensräume wäre ethisch nicht mehr zu rechtfertigen. Dies gilt insbesondere für die Abholzung tropischer Regenwälder, die eine bedeutende Sauerstoffquelle für alle Lebewesen auf der Erde darstellen. Diese Wälder müssten vielmehr aufgrund ihrer weitgehend unerforschten Tier- und Pflanzenarten, die durch die Abholzung bedroht sind, unter Schutz gestellt werden. Diese Arten bergen ein genetisches Potential, beispielsweise zur Entwicklung neuer Medikamente, das aufgrund der intergenerativen Gerechtigkeit erhalten bleiben müsste. Darüber hinaus wäre Tierquälerei ethisch inakzeptabel, da sie der Selbstachtung des Menschen schadet.

- 4) Berücksichtigung der Natur zur Bewahrung der Schöpfung: Dies hätte zur Folge, dass die Menschen als „Krone der Schöpfung“ nicht nur Rechte, sondern auch die Pflicht hätten, die Natur im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu hegen und zu pflegen. Daher wäre die Verschmutzung, Zerstörung, genetische Veränderung und Vergiftung der Natur ethisch nicht mehr zu rechtfertigen.

Eine anthropozentrische Umweltethik im weiteren Sinne kann daher am ehesten praktikable Lösungsansätze liefern und zur Bewältigung der Umweltkrise beitragen.

Da ihr alleiniger Adressat der Mensch ist, vermeidet sie von vornherein die Schwierigkeiten anderer umweltethischer Ansätze, die die Durchsetzung eigener Rechte für Tiere, Pflanzen oder die Natur vorschlagen.

Resümee

Es stellt sich insgesamt die Frage, warum der Artenschutz und Tierschutz oder die Reinheit der Böden, der Luft und des Wassers nicht selbstverständlich den höchsten Stellenwert bei allen Menschen einnehmen.

Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass viele Menschen die Natur als Mittel zum Zweck betrachten, um kurzfristige Nutzen- und Gewinninteressen zu befriedigen.

In diesem Zusammenhang könnte man auch alle Lösungsansätze der Umweltprobleme pragmatisch hinterfragen: Braucht die Erde wirklich Naturschutz? Vermutlich ist das nicht der Fall.

Die Erde kann ohne die Menschen existieren, doch die Menschen können nicht ohne die Erde existieren.

Zumindest vorerst nicht. Die Erde ist nach heutigem Wissensstand der einzige Planet im Sonnensystem, der die Voraussetzungen für Leben bietet.

Wenn die Menschen die Natur zerstören, dann zerstören sie letztlich ihre eigene Lebensgrundlage. Naturschutz ist somit immer auch Menschenschutz.

In diesem Zusammenhang warnte bereits der Physiker Hans-Peter Dürr davor, Stoffe in die Natur einzubringen, von denen niemand genau weiß, wie das Ökosystem auf sie reagieren wird.[22]

Nur wenn die Menschen Stoffe in die Natur einbringen, die sich von alleine wieder abbauen, hat die Natur auch die Möglichkeit zur Korrektur (vgl. hierzu auch das Problem von Plastik in den Meeren).

Aus dieser Perspektive betrachtet, erscheint ein vorsichtiger Umgang mit der Natur als Maxime menschlichen Handelns geboten, allein schon aus Gründen der Selbsterhaltung.

Dies gilt selbst dann, wenn man die Möglichkeit außer Acht ließe, dass die Erde eines Tages für die Menschen unbewohnbar werden könnte.

Schließlich könnte es theoretisch möglich sein, dass auf einem fernen Planeten namens Utopia sogar ein „besseres Leben“ als auf der Erde möglich wäre.

Solange dies jedoch nicht bekannt ist und keine Möglichkeit besteht, diesen Planeten Utopia zu erreichen, sollte dem Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz die angemessene Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Dagegen ließe sich einwenden, dass auf der Erde vor vierhundert Millionen Jahren nur das Meer belebt gewesen sein soll und auf dem Festland keine Pflanzen, Tiere und Menschen existiert haben sollen.[23]

Die Bestimmung des Wertes der Natur hängt maßgeblich davon ab, von welcher Evolutionsstufe auf der Erde ausgegangen wird. Eines dürfte aus menschlicher Perspektive feststehen: Naturschutz ist Selbstschutz.

Schlussbemerkung zu Kriegen

Die bisher analysierten Lösungsansätze für die aktuellen Umweltprobleme berücksichtigen nicht die Relevanz von Kriegen für das Ausmaß der Umweltkrise.

Dies liegt daran, dass die Frage von Krieg und Frieden den Rahmen der vorliegenden Analyse sprengen würde und für sich genommen Gegenstand einer umfangreichen Abhandlung wäre.

Unabhängig von ihrer Sinnhaftigkeit stellen Kriege mit ihrer weitreichenden Zerstörungswirkung eine immense ökologische Belastung für die belebte und unbelebte Natur dar.

Darüber hinaus entstehen im Vergleich zu Friedenszeiten durch Kriege erhebliche ökonomische Mehrkosten:

- Vor Kriegsbeginn: Mobilmachung der Streitkräfte, militärische Aufrüstung, verringerte Wirtschaftsleistung.

- In Kriegszeiten: Aufrechterhaltung der Streitkräfte, Unterstützung der Zivilbevölkerung, Staatsverschuldung, Rückgang der Wirtschaftsleistung direkt beteiligter Länder und mit ihnen in Handelsbeziehung stehender Länder, die selbst nicht an den Kampfhandlungen beteiligt sind.

- Nach Kriegsende: Demobilisierung der Streitkräfte, Zahlung von Reparationen, Behandlung und Rehabilitation von Kriegsverletzten und Kriegsopfern, Wiederaufbau zerstörter Gebäude und Infrastruktur, die Renaturierung verschmutzter und zerstörter Landschaften und Ökosysteme.

Kriege binden erhebliche Finanzmittel, die infolgedessen für Naturschutz- und Umweltschutzmaßnahmen in einzelnen Ländern und zum Schutz globaler Ökosysteme wie der Regenwälder und Weltmeere fehlen.

Darüber hinaus ist das immense Leid, das mit Kriegen stets verbunden ist, sowohl aus anthropozentrischer als auch aus pathozentrischer Sicht einer Umweltethik nicht vertretbar.

Solange der Mensch Naturschutz nicht als Selbstschutz begreift, ist der Vergleich mit Krebszellen nicht von der Hand zu weisen. Krebszellen zerstören bekanntlich auch das, wovon sie leben, indem sie sich ausbreiten.

» Hinweise zum Zitieren dieser Internetseite in wissenschaftlichen Arbeiten

Literaturangaben und Anmerkungen

-

Aristoteles: Die Nikomachische Ethik, fünftes Buch, 1137 b 20–25, in der Übersetzung v. Gigon, Olof (1991), Bibliothek der Antike, Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv)/Artemis Verlag, München, S. 228.

-

v. Weizsäcker, Ernst Ulrich, in: Schmidheiny, Stephan, mit dem Business Council for Sustainable Development (1992): Kurswechsel – Globale unternehmerische Perspektiven für Entwicklung und Umwelt, Verlag Artemis & Winkler, München, S. 43.

Hinweis: Über ökologische Produkteigenschaften informieren Konsumenten beispielsweise Verbraucherschutzvereine.

-

Ökologische Unternehmensverbände, die Unternehmen mit Praxis-Leitfäden bei der praktischen Umsetzung einer Unternehmensethik unterstützen, tragen auf diese Weise auch zur Lösung der aktuellen Umweltkrise bei.

-

Die Bedeutung der tropischen Regenwälder für die Bewältigung der Umweltkrise und globalen Umweltprobleme wird im Kapitel Stopp der Abholzung tropischer Regenwälder erläutert.

-

Siebert, Sebastian; Uhlenbrock, Kristian; Hebold, Wiebke; Pyritz, Eberhard (2019): Infoblatt Ursachen und Folgen der Zerstörung der tropischen Regenwälder, erschienen in: Geografie Infothek, Klett-Verlag, Leipzig, S. 3.

-

Werner, Wolfgang (2003): Toasted Forests – Evergreen Rain Forests of Tropical Asia under Drought Stress, ZEF – Discussion Papers On Development Policy No. 76, Center for Development Research, Bonn, S. 2.

-

Plastikatlas 2019 – Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff, Hrsg.: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Heinrich-Böll-Stiftung, 6. Auflage, ISBN 978-3-86928-200-8, S. 28.

-

Vergleiche die Studie in der Fachzeitschrift Scientific Reports: Lebreton, L.; Ferrari, F.; Slat, B. et al. (2018): Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic, Sci Rep 8, 4666, https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w, S. 1/2.

-

Vergleiche hierzu die Infografik im Kapitel Welche Länder verschmutzen die Meere am meisten mit Plastik.

-

[10] Studie 1: Ryan, Peter G./Dilley, Ben J./Ronconi, Robert A./Connan, Maelle (2019): Rapid increase in Asian bottles in the South Atlantic Ocean indicates major debris inputs from ships, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116 (42), S. 20892-20897.

Studie 2: Smith, Stephen D.A./Banister, Kelsey/Fraser, Nicola/Edgar, Robert J. (2018): Tracing the source of marine debris on the beaches of northern New South Wales, Australia: The Bottles on Beaches program, in: Marine Pollution Bulletin, Volume 126, January 2018 (126), S. 304-307.

-

Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein/Heinrich-Böll-Stiftung Berlin/Le Monde diplomatique (2017): Meeresatlas – Daten und Fakten über unseren Umgang mit dem Ozean, 2. Auflage (auch online beziehbar unter https://meeresatlas.org), S. 16.

-

Plastikatlas 2019 – Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff (2021), Hrsg.: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und Heinrich-Böll-Stiftung, 6. Auflage, ISBN 978-3-86928-200-8, S. 38.

-

Ebenda, S. 39.

-

v. Weizsäcker, Ernst Ulrich/Lovins, Amory B./Lovins L. Hunter (1995, 1996), Faktor vier: Doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch – Der neue Bericht an den Club of Rome, Verlagsgruppe Droemer Knaur, München, S. 286.

-

Shell Deutschland Oil GmbH (Hrsg.): Shell PKW-Szenarien bis 2040 – Fakten, Trends und Perspektiven für Auto-Mobilität, Hamburg, S. 8/9.

-

Ebenda, S. 9.

-

Kierzkowski, Henryk (2009): A New Global Auto Industry?, Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung (IHEID), Genf/Schweiz, S. 27.

-

Shell Deutschland Oil GmbH (Hrsg.): Shell PKW-Szenarien bis 2040 - Fakten, Trends und Perspektiven für Auto-Mobilität, Hamburg, S. 8.

-

Die prognostizierten Zahlen in der Grafik beziehen sich auf folgende Veröffentlichung: United Nations, Department of Economic and Social Affairs (2022): World Population Prospects 2022, New York, ISBN: 978-92-1-148373-4, S. 30/31.

-

Vorholz, Fritz (1992): Wir sind völlig fehlgesteuert, in: ZEIT-Punkte, 1/92, Ein Gipfel für die Erde – Nach Rio: Die Zukunft des Planeten, S. 4.

-

Höffe, Otfried (1992), Lexikon der Ethik, 4. Auflage, München, S. 14.

-

Dürr, Hans-Peter (1994), Respekt vor der Natur – Verantwortung für die Natur, München, S. 49.

Anmerkung: Als Beispiel führt Hans-Peter Dürr Tritium an, das in der Natur praktisch nicht vorkommt und das vom Menschen seit geraumer Zeit synthetisch hergestellt wird. Tritium entsteht zum Beispiel durch die Explosion von Nuklearwaffen, weshalb dessen Vorkommen heute um ein Vieltausendfaches angestiegen ist. Weil die Natur keine Erfahrung mit derartigen Stoffen hat, plädiert Hans-Peter Dürr für höchste Vorsicht und Verantwortung beim Umgang mit ihnen.

-

Ebenda, S. 54.