Schutz globaler Ökosysteme wie Ozeane und tropische Regenwälder

Welche Beispiele für globale Ökosysteme gibt es? Was sind globale Umweltprobleme? Welche Bedeutung haben die Weltmeere und tropischen Regenwälder für die Bewältigung der Umweltkrise?

Definition

Der Begriff „globales Ökosystem“ wird im Folgenden zweistufig definiert:

- Eine Lebensgemeinschaft (Biozönose) von nichtmenschlichen Lebewesen wie Algen, Flechten, Pflanzen, Pilzen, Tieren oder Mikroorganismen wie zum Beispiel Archaeen, Bakterien oder Pantoffeltierchen.

- Diese Lebensgemeinschaft existiert in einem Lebensraum (Biotop), der sich über ein länderübergreifendes, großes Gebiet (Biom) erstreckt und mit dem sie in Beziehung steht.

Je nachdem, ob sich Ökosysteme im Wasser oder auf dem Festland oberhalb der Meeresoberfläche befinden, ist eine Unterteilung in terrestrische Ökosysteme (von lateinisch terra = Erde) und aquatische bzw. aquatile Ökosysteme (von lateinisch aqua = Wasser) möglich.

Beispiele und Bedrohung

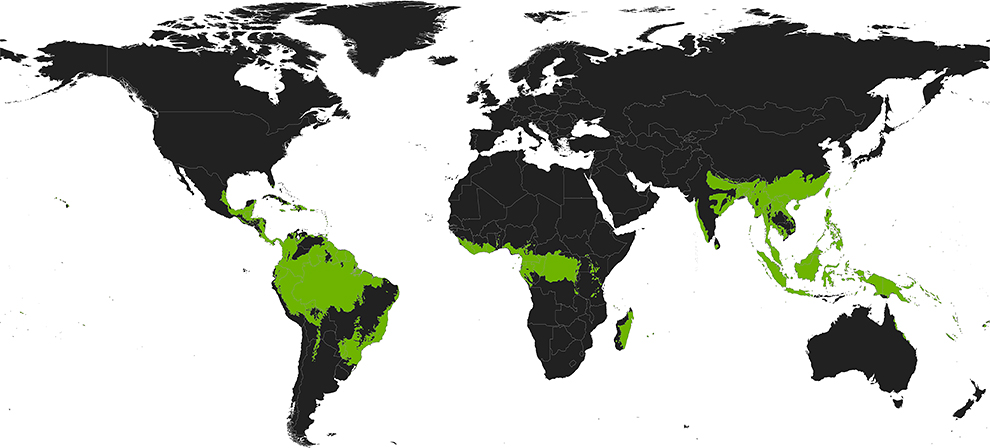

Die tropischen Regenwälder und die Weltmeere sind Beispiele für globale Ökosysteme, die eine große Bedeutung für die Lebensbedingungen der gesamten Menschheit auf der Erde haben.

Die tropischen Regenwälder, deren Fläche fast ein Drittel aller Wälder auf der Erde ausmacht, sind aktuell durch weitere Abholzung bedroht.[1]

Die drei größten Regenwälder der Welt, der Amazonas in Südamerika, der Kongobecken-Regenwald in Westafrika und der Regenwald in Neuguinea in Südostasien, sind besonders stark von der Abholzung betroffen.

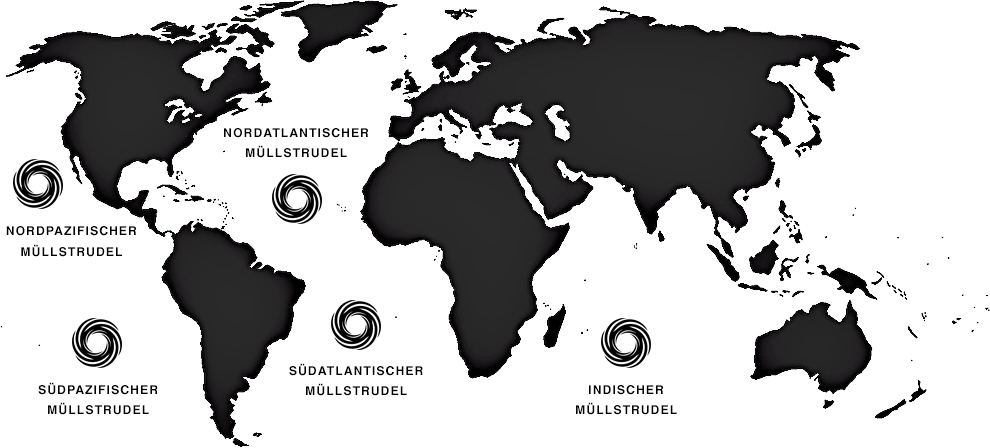

Ein weiteres Beispiel für ein Ökosystem von globaler Bedeutung sind die Weltmeere, die derzeit durch die zunehmende Verschmutzung mit Plastikmüll bedroht sind, der sich in fünf großen Meeresstrudeln sammelt.

Diese Müllstrudel befinden sich im Indischen Ozean, im Nordatlantischen Ozean, im Nordpazifischen Ozean, im Südatlantischen Ozean und im Südpazifischen Ozean.

Stopp der Abholzung tropischer Regenwälder

Im Folgenden wird erläutert, weshalb ein Schutz der tropischen Regenwälder dringend geboten ist und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um deren Abholzung zu stoppen.

Umfang der Zerstörung

Die Zerstörung der tropischen Regenwälder durch Abholzung hat dramatische Ausmaße erreicht.[2]

Besonders betroffen sind die Regionen der drei größten tropischen Regenwälder: der Amazonas in Südamerika, das Kongobecken in Westafrika und Neuguinea in Südostasien.

Zwischen 2000 und 2010 wurden weltweit – abhängig von der Methode der Datenerfassung und Datenauswertung – zwischen 54 Millionen und 194 Millionen Hektar Regenwald abgeholzt.[3]

Nimmt man den höchsten Wert der Waldrodung als Grundlage, entspricht der Verlust an tropischen Regenwäldern der 5,4-fachen Fläche der Bundesrepublik Deutschland.[4]

Bedeutung der Tropenwälder

Tropenwälder haben eine entscheidende Bedeutung als globale Ökosysteme. Sie dienen als Sauerstofflieferant, Schadstofffilter und Wasserspeicher und beherbergen eine bemerkenswerte biologische Vielfalt.

Bis heute wurden etwa 1,8 Millionen Arten nicht menschlicher Lebewesen erforscht, wobei grobe Schätzungen davon ausgehen, dass auf der Erde etwa 8,7 Millionen Arten existieren, darunter Pflanzen, Pilze und Tiere.[5]

Die Tropenwälder bieten den größten Vorrat an genetischen Informationen auf der Erde und schon heute werden viele hundert wichtige Medikamente aus Pflanzen und Tieren des tropischen Regenwaldes gewonnen, die ausschließlich dort vorkommen.[6][7]

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan soll beispielsweise sein Überleben, nachdem er von der Kugel eines Attentäters getroffen worden war, unter anderem einem Blutdruck stabilisierenden Medikament verdankt haben, das von einer Buschviper aus dem Amazonasgebiet stammte.[8]

Die Abholzung der Tropenwälder stellt einen unwiderruflichen Verlust für die Menschheit dar, denn sie führt zum Verlust einer immensen „Naturapotheke“ und genetischen Datenbank mit noch unentdeckten Heilmitteln.

Folgen der Rodung

Die Rodung tropischer Regenwälder hat weitreichende und gravierende Folgen für die Natur sowie die dort lebenden Menschen und Tiere, zusätzlich zu ihrer globalen und medizinischen Bedeutung.

Der Boden tropischer Regenwälder ist oft nur mit einer dünnen Humusschicht bedeckt, die nach einer Abholzung durch nachfolgenden Monsunregen ausgewaschen wird.[9]

Diese Bodenerosion führt zu einem unfruchtbaren, wüstenähnlichen und nährstoffarmen Boden, der das Pflanzenwachstum erschwert oder sogar unmöglich macht.

Darüber hinaus sind gerodete Regenwaldflächen anfälliger für Waldbrände, Dürren und einen allgemeinen Niedergang im Vergleich zu unberührten tropischen Regenwäldern.[10]

Tropische Regenwälder beherbergen nicht nur seltene Tierarten, sondern auch indigene Völker, die durch die Abholzung aus ihrem Lebensraum vertrieben werden, oft gewaltsam, was ihre Existenz bedroht.[11]

Warum wird der Regenwald abgeholzt?

Die Abholzung tropischer Regenwälder hat in erster Linie wirtschaftliche Gründe. Zu nennen sind beispielsweise die Gewinnung folgender Rohstoffe:

- Bodenschätze wie Bauxit (Aluminium), Coltan, Erdgas, Kohle, Kupfer, Nickel, Öl oder Gold

- Edelholz wie Bangkirai, Jatoba, Mahagoni, Meranti, Merbau, Palisander, Ramin, Teak oder Wenge

Zudem dienen Rodungen der Schaffung von Ackerflächen für Plantagen, auf denen unter anderem folgende Produkte angebaut werden:

- Gewürze wie Kakao, Pfeffer, Vanille oder Zimt

- Obst wie Ananas, Bananen, Ingwer oder Mango

- Nutzpflanzen wie Baumwolle, Kautschuk, Palmöl, Soja oder Zuckerrohr

Aus forstwirtschaftlicher Perspektive werden tropische Regenwälder abgeholzt, um auf den frei werdenden Flächen schnell wachsende Baumarten wie Akazie und Eukalyptus zur Papierherstellung anzupflanzen.

Schließlich dient die Abholzung des tropischen Regenwaldes auch der Gewinnung von Weidefläche für die Viehzucht (Rinderzucht) sowie für Infrastrukturprojekte wie Staudämme, Touristen- und Gütereisenbahnen.

Wie kann man den Regenwald schützen?

Neben dem Verzicht auf Regenwaldprodukte beim Einkauf stellt die Umwandlung tropischer Regenwälder in Naturschutzgebiete die wirksamste Maßnahme zum Schutz vor Abholzung dar.

Allerdings wird der Vorschlag, die tropischen Regenwälder nicht mehr wirtschaftlich zu nutzen, auf Widerstand der Länder stoßen, auf deren Gebiet sich diese befinden.

Daher müsste den betroffenen Entwicklungsländern ein Nutzungsausfall finanziell ausgeglichen werden.

Wie bereits im Kapitel über die Rolle der Entwicklungsländer in der Umweltkrise dargestellt, verfügen nur die Industrieländer über die dafür notwendigen finanziellen Mittel.

Es bleibt abzuwarten, wann sich in den Industrieländern ein Bewusstsein dafür bildet, dass allein sie eine weitere Abholzung der tropischen Regenwälder stoppen können.

Nur durch eine Umwandlung in konsequent kontrollierte Naturschutzgebiete können die tropischen Regenwälder für zukünftige Generationen erhalten werden.

Stopp der Verschmutzung der Weltmeere mit Plastik

Die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastik hat dramatische Ausmaße erreicht und verschärft die bereits vorhandenen Belastungen durch Chemikalien, Düngemittel, Erdöl, Lärm, Radioaktivität und Schwermetalle.

Plastikmüll gelangt entweder über die Schifffahrt oder über Flüsse auf dem Festland in die Meere.

Im Folgenden wird erläutert, warum es dringend notwendig ist, die weitere Verschmutzung der Weltmeere mit Plastik zu stoppen, und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Meere zu schützen.

Wie viel Plastik ist im Meer?

Der Abschlussbericht der Malaspina-Expedition zur Erforschung der Weltmeere liefert wertvolle Erkenntnisse über das Ausmaß der Plastikverschmutzung der Meere.

Während dieser Expedition wurden zwischen Dezember 2010 und Juli 2011 Wasserproben der Meeresoberfläche entnommen, von denen 88 % Plastikteile enthielten.[12]

Diese Plastikteile hatten hauptsächlich einen Durchmesser von bis zu 1 cm und wurden, wie sich herausstellte, von verschiedenen Meerestieren wie Delfinen, Walen, Fischen und Vögeln aufgenommen.[13]

Wo ist der meiste Plastikmüll im Meer?

Der Großteil des Plastikmülls in den Ozeanen konzentriert sich in den fünf großen Meeresstrudeln: dem Indischen, Nordatlantischen, Nordpazifischen, Südatlantischen und Südpazifischen Müllstrudel.[14]

Der größte dieser Müllstrudel ist der Nordpazifische Müllstrudel, auch bekannt als „Great Pacific Garbage Patch (GPGP)“ oder „Großer Pazifischer Müllteppich“. Er soll mindestens 79.000 Tonnen Plastik enthalten.[15]

Der GPGP befindet sich zwischen Kalifornien und Hawaii und war mit einer Fläche von 1,6 Millionen Quadratkilometern im Jahr 2016 bereits vier- bis fünfmal so groß wie die Fläche der Bundesrepublik Deutschland.[16][17]

Auch im Mittelmeer, das wie andere europäische Meere immer mehr zur Plastikhalde Europas wird, sind ähnlich hohe Konzentrationen von Plastikmüll zu verzeichnen wie in den fünf ozeanischen Müllstrudeln.[18]

Welche Folgen hat Plastik im Meer für Meereslebewesen?

Die Verschmutzung der Meere mit Plastik kann schwerwiegende Folgen für Meereslebewesen haben:

- Meerestiere können Plastik mit Nahrung verwechseln, was zu einem falschen Sättigungsgefühl, Verstopfung und inneren Verletzungen führen kann. Dies kann letztendlich zum Verhungern sowie zu Wachstumsstörungen, Immunschwäche oder Unfruchtbarkeit führen.

- Absinkender Plastikmüll kann Korallen, Schwämme und den Meeresboden bedecken und so die Versorgung dieser Bereiche mit Licht, Nahrung und Sauerstoff reduzieren. Dies kann zu einem Rückgang der Artenvielfalt von Meerestieren oder Meerespflanzen wie Algen und Seegras führen.

- Meerestiere können sich in zurückgelassenen Fischereinetzen, Reusen, Seilen und Schnüren verfangen, was zu Bewegungseinschränkungen, Strangulation, Wunden und letztendlich zum Tod führen kann.

Warum sind die Meere so wichtig für den Menschen?

Der Schutz der Meere vor Plastikmüll ist von entscheidender Bedeutung für die Menschheit, da Meereslebewesen Nano- und Makroplastik aufnehmen. Dieser Plastikmüll gelangt schließlich über die Hochseefischerei in die menschliche Nahrungskette.

Wie giftige Plastikbestandteile im menschlichen Körper wirken, ist jedoch noch nicht ausreichend erforscht.

Darüber hinaus schränkt herabsinkender Plastikmüll im Meer die Photosyntheseleistung von Meerespflanzen, Algen und Phytoplankton (pflanzliches Plankton) ein, da er ihnen das Licht entzieht.

Dies verringert die Sauerstoffproduktion der Weltmeere, die weltweit die Hälfte des Sauerstoffs liefern.[19] Daher hat die Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll auch negative Auswirkungen auf die Menschen.

Wie sieht die Zukunft mit Plastik in den Ozeanen aus?

Wissenschaftliche Prognosen deuten darauf hin, dass die Plastikverschmutzung der Ozeane in Zukunft ein ernstes Problem darstellen wird:

- Die weltweite Plastikproduktion soll sich bis 2040 verdoppeln.[20]

- Der jährliche Zufluss von Plastik in die Weltmeere soll sich bis 2040 verdreifachen.[21]

- Die Makroplastik-Konzentration in den Ozeanen soll sich bis 2050 vervierfachen.[22]

- Die Mikroplastik-Konzentration in den Ozeanen soll sich bis 2100 verfünfzigfachen.[23][24]

Diese Prognosen deuten darauf hin, dass sowohl die produzierte Menge an Plastik als auch die Makroplastik- und Mikroplastik-Konzentration in den Weltmeeren in den kommenden Jahrzehnten zunehmen wird.

Welche Länder verschmutzen die Meere am meisten mit Plastik?

Die nachfolgende Grafik zeigt die Länder, die als Hauptverursacher der globalen Plastikverschmutzung der Meere gelten:

Da China seit 2018 praktisch keinen Import von Plastikmüll mehr zulässt, finden verstärkt Müllexporte in andere asiatische Länder, insbesondere Indonesien, Malaysia, Thailand und Vietnam, statt.[25]

Wie kann man die Verschmutzung der Meere verhindern?

Laut der obigen Grafik ist China seit geraumer Zeit das Land mit dem höchsten Anteil an unsachgemäß entsorgtem Plastikmüll und dem größten Anteil, der in den Ozeanen landet.

Daher ist es entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft Maßnahmen ergreift, um die Verschmutzung der Meere durch unsachgemäße Entsorgung von Plastikmüll zu verhindern.

Auch die Vereinigten Staaten von Amerika, als eines der wohlhabendsten Industrieländer der Welt, müssen dringend ihre Beteiligung an der Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll einstellen.

Sowohl China als auch die USA verfügen über die finanziellen Mittel, um ihren Beitrag zum Schutz der Meere zu leisten. Anderes verhält es sich mit den Schwellen- und Entwicklungsländern.

In diesen Ländern kann eine ganzheitliche, ökologische Müllentsorgung die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll durch folgende Maßnahmen verhindern:

- Nachhaltige Abfallverwertung durch Wiederverwertung (Recycling).

- Verwendung nachhaltiger Rohstoffe für Produkte und Verpackungen.

- Abfallvermeidung, um die Gesamtmenge an Abfall zu reduzieren.

Die Planung, Umsetzung und Kontrolle einer ökologischen Müllentsorgung sind mit erheblichen Zusatzkosten im Vergleich zu einer unkontrollierten Müllentsorgung in der Natur verbunden.

Allerdings hat für Entwicklungsländer die Beseitigung von Hunger und Armut und für Schwellenländer die Erreichung von Wohlstand Vorrang vor Natur- und Umweltschutzmaßnahmen.

Daher können aus finanziellen Gründen nur die Industrieländer die Aufgabe übernehmen, die Weltmeere vor der Verschmutzung mit Plastikmüll zu schützen. Dies können sie beispielsweise auf folgende Weise erreichen:

Erstens durch finanzielle und technologische Unterstützung der Entwicklungsländer und Schwellenländer bei der Einführung einer ganzheitlichen und ökologischen Müllentsorgung.

Zweitens durch den Aufbau eines weltweiten Kontrollsystems für Mülltransporte und Müllentsorgung.

Dieses Kontrollsystem für Mülltransporte und Müllentsorgung muss zwei Anforderungen erfüllen:

Einerseits muss es alle wichtigen großen Flüsse und Küstenbereiche überwachen, um sicherzustellen, dass von dort kein Müll unbemerkt in Gewässer gelangt.

Andererseits muss es sicherstellen, dass die Ladung jedes Schiffes, einschließlich der Schiffsverpflegung mit Plastikflaschen und Plastikverpackungen, weltweit überprüft wird, bevor es einen Hafen verlässt und wenn es wieder in einem Hafen angelegt hat.

Wer sonst außer den Industrieländern kann diese Maßnahmen zum Schutz der Meere bewerkstelligen?

Fehlen die finanziellen Mittel für einen weltweiten Naturschutz?

Angesichts der existenziellen Bedrohung der Tropenwälder und Ozeane stellen sich folgende Fragen:

- Fehlen in den Industrieländern die finanziellen Mittel, um den weltweiten Naturschutz zu fördern?

- Besteht eine Fehlverteilung (Fehlallokation) der finanziellen Mittel in den Industrieländern?

- Fehlt das Bewusstsein in den Industrieländern für die Konsequenzen einer weiteren Zerstörung der Weltmeere und der Tropenwälder als Ökosysteme von globaler Bedeutung für sie selbst?

Die Industrieländer konzentrieren sich erkennbar in erster Linie auf den Naturschutz innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen und erheblich weniger auf den weltweiten Naturschutz.

Dies lässt sich beispielsweise an der Einführung von Abgasnormen und der damit zusammenhängenden Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs für neue Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren veranschaulichen.

Diese Normen wurden in den vergangenen drei Jahrzehnten in zahlreichen Industrieländern, darunter die EU, Japan und die USA, mit großem finanziellen und technischen Aufwand eingeführt (beispielsweise durch Katalysatoren, Partikelfilter oder die Abwrackprämie) und schrittweise verschärft.[26]

Obwohl die technischen Verbesserungsmöglichkeiten zunehmend geringer werden, sollen diese Normen, beispielsweise in der EU ab 2028 mit der kostspieligen Euro-7-Norm, weiter verschärft werden.[27]

Dabei zeichnet sich in den kommenden Jahren ein bedeutender Wandel ab: Milliarden von Menschen in Afrika, China, Indien, dem Nahen Osten, Südostasien und Südamerika werden ihre Fahrräder und Lasttiere gegen Motorfahrzeuge austauschen.

Die Einführung von Verbrauchs- und Abgasnormen in den Industrieländern war zweifellos ein bedeutender Schritt in den letzten drei Jahrzehnten für den weltweiten Natur- und Umweltschutz.

Dieser Fortschritt war besonders wichtig, da die Industrieländer lange Zeit den überwiegenden Anteil der weltweiten Schadstoffemissionen verursacht haben.

In der heutigen Zeit stellt sich jedoch die Frage, ob es aus globaler Sicht sinnvoll ist, die Verbrauchs- und Abgasnormen in den Industrieländern weiter zu verschärfen.

Die Umsetzung weiterer Verschärfungen würde milliardenschwere finanzielle Mittel erfordern, was im Widerspruch dazu steht, dass der weltweite Zuwachs der PKW-Flotte in diesem Jahrhundert nicht in den Industrieländern, sondern in den Entwicklungs- und Schwellenländern stattfinden wird.[28]

Es zeichnet sich ab, dass der Grad der PKW-Motorisierung und der PKW-Nutzung in den Industrieländern stagnieren wird, während er in den Entwicklungsländern und Schwellenländern stark zunehmen wird.[29]

Historisch betrachtet vergrößerte sich zwischen 1970 und 1990 die weltweite PKW-Flotte von 250 auf 560 Millionen Fahrzeuge.[30] Bis 2013 stieg sie weiter auf 900 Millionen Fahrzeuge an.[31]

Bis 2035 soll die weltweite PKW-Flotte nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur aufgrund der hohen automobilen Dynamik der Schwellenländer auf 1,7 Mrd. Fahrzeuge anwachsen.[32]

Bis 2050 soll die weltweite PKW-Flotte nach einer Studie der Weltbank auf 2,9 Mrd. Fahrzeuge anwachsen.[33] Darüber hinaus wird sich die derzeit geltende Verteilung des Automobilbesitzes zwischen Entwicklungs- und Industrieländern, die bei 30 zu 70 Prozent liegt, umkehren.[34]

Das bedeutet, dass die Verdreifachung der weltweiten PKW-Flotte von 2013 bis 2050 ausschließlich auf die Zunahme der PKW-Flotte in den Schwellen- und Entwicklungsländern zurückzuführen sein wird.

Dies wirft die Frage auf, ob weitere Reduzierungen des Verbrauchs und der Schadstoffemissionen in den Industrieländern als sinnvoll erachtet werden können, um den weltweiten Ölverbrauch und die damit einhergehenden Schadstoffemissionen zu reduzieren.

Alternativ könnten die finanziellen Mittel für diese relativ geringe weitere Schadstoffreduktion in den Industrieländern auch folgendermaßen investiert werden:

- Schadstoffreduktion in den Entwicklungsländern und Schwellenländern.

- Maßnahmen zum Schutz der Weltmeere und der tropischen Regenwälder.

Es gilt letztlich, ein ökonomisches Gleichgewicht zwischen nationalem und weltweitem Umweltschutz zu finden, um den höchsten Grenznutzen der Mittelverwendung zu erzielen.

Aus der Perspektive einer Grenznutzenbetrachtung ist es unvermeidlich, verschiedene Umweltschutzentscheidungen in den Industrieländern zu hinterfragen.

1) Reduzierung des weltweiten Flottenverbrauchs:

Es ist fraglich, ob die kostspielige Verschärfung der Abgas- und Verbrauchsnormen in Industrieländern die effizienteste Strategie zur Reduzierung des weltweiten Flottenverbrauchs darstellt.

Eine effizientere Strategie könnte darin bestehen, Entwicklungsländern preiswerte, robuste, einfach konstruierte und umweltfreundliche Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen.

In Entwicklungsländern bleiben Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aufgrund mehrerer Faktoren voraussichtlich auf unbestimmte Zeit die einzige massentaugliche Technologie.

Erstens sind die Verfügbarkeit von Energie und die Infrastruktur für Elektromobilität nicht gewährleistet. Das gilt selbst in Industrieländern, wo beispielsweise Ladestationen in Innenstädten bei weitem nicht flächendeckend verfügbar sind.

Zweitens sind Elektrofahrzeuge für einen Großteil der Bevölkerung aufgrund ihrer hohen Anschaffungskosten und der hohen Kosten für den Austausch von Batterien oder Hochvoltkomponenten unerschwinglich.

Drittens sind einfach konstruierte Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor leichter zu warten und zu reparieren, da sie keine speziellen Werkzeuge und Kenntnisse über Antriebssysteme, Batterien und andere elektrische Komponenten erfordern.

2) Export von Altfahrzeugen in Entwicklungsländer:

Der Export von Altfahrzeugen aus Industrieländern in Entwicklungsländer verbessert nicht den weltweiten Umweltschutz, da es keine Rolle spielt, ob Altfahrzeuge bis zu ihrem Produktlebensende in den Industrieländern oder in den Entwicklungsländern in Betrieb sind.

Dem weltweiten Umweltschutz wäre mehr gedient, wenn Industrieländer Entwicklungsländern sparsame, umweltfreundliche, robuste und einfach zu reparierende Fahrzeuge zur Verfügung stellen würden.

Industrieländer, die sich für den weltweiten Umweltschutz und den verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen, insbesondere Erdöl, einsetzen, könnten sich folgende Fragen stellen:

- Wie sollten die Ausgaben zwischen der weiteren Verbesserung des nationalen Umweltschutzes und der Förderung des internationalen Umweltschutzes verteilt werden?

- Wie ist das Verhältnis zwischen den nationalen und internationalen Umweltschutzmaßnahmen insgesamt?

Die Beantwortung dieser Fragen würde wahrscheinlich ergeben, dass die globalen Umweltschutzmaßnahmen der Industrieländer, wie der Schutz globaler Ökosysteme und die Förderung des Umweltschutzes in den Entwicklungsländern, unzureichend und unterfinanziert sind.[35]

Dies wird durch die verfügbaren Finanzmittel für verschiedene Umweltschutzmaßnahmen deutlich:

- Länder, die auf die wirtschaftliche Nutzung ihrer tropischen Regenwälder verzichten und diese in kontrollierte Naturschutzgebiete umwandeln, sollten einen vollständigen wirtschaftlichen Ausgleich erhalten.

- Plastikmüll sollte aus den Weltmeeren entfernt und deren neuerliche Verschmutzung durch lückenlose Kontrollen von Hochseeschifffahrt und Meereszuflüssen verhindert werden.

Die Unterfinanzierung globaler Umweltschutzmaßnahmen ist jedoch nicht nur auf das Ungleichgewicht zwischen den Ausgaben für nationalen und weltweiten Umweltschutz in Industrieländern zurückzuführen.

Kriege tragen ebenfalls zur Unterfinanzierung globaler Umweltschutzmaßnahmen bei. Sie zerstören nicht nur die Natur, sondern binden auch weltweit Geldmittel im Billionen-Bereich.

Im Jahr 2023 beliefen sich die weltweiten Militärausgaben auf über 2,4 Billionen US-Dollar.[36] Diese Mittel fehlen dem Schutz globaler Ökosysteme und dem Umweltschutz in Entwicklungsländern.

Daher ist ein konsequentes Engagement der Industrieländer für den Weltfrieden auch ein indirektes Bekenntnis zu mehr internationalem Umweltschutz.

» Hinweise zum Zitieren dieser Internetseite in wissenschaftlichen Arbeiten

Literaturangaben und Anmerkungen

-

Siebert, Sebastian; Uhlenbrock, Kristian; Hebold, Wiebke; Pyritz, Eberhard (2019): Infoblatt Ursachen und Folgen der Zerstörung der tropischen Regenwälder, erschienen in: Geographie Infothek, Klett-Verlag, Leipzig, S. 3.

-

Ebenda, S. 3

-

Ebenda, S. 1/4.

-

Zum Jahresende 2022 betrug die Fläche der Bundesrepublik Deutschland nach der Genesis Datenbank des Statistischen Bundesamtes (erreichbar unter www.destatis.de) 35.759.500 Hektar, also 357.595 km2 [abgerufen am 16.11.2023]

-

Naturschutzjugend (NAJU) im NABU (2015): Fokus „Biologische Vielfalt“ – Von der Naturerfahrung zur politischen Bildung, Aktionsheft für Schülerinnen und Schüler, Sekundarstufe (Digital), Berlin, S. 5.

-

Sitte, Peter; Weiler, Elmar; Kadereit, Joachim W.; Bresinsky, Andreas; Körner, Christian: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen (2002), begründet von E. Strasburger, 35. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag (SAV), Heidelberg, S. 10.

-

Gore, Al (1992): Wege zum Gleichgewicht – Ein Marshallplan für die Erde, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, S. 131.

-

Ebenda, S. 131.

-

Siebert, Sebastian; Uhlenbrock, Kristian; Hebold, Wiebke; Pyritz, Eberhard (2019): Infoblatt Ursachen und Folgen der Zerstörung der tropischen Regenwälder, erschienen in: Geographie Infothek, Klett-Verlag, Leipzig, S. 3.

-

Werner, Wolfgang (2003): Toasted Forests – Evergreen Rain Forests of Tropical Asia under Drought Stress, ZEF – Discussion Papers On Development Policy No. 76, Center for Development Research, Bonn, S. 2.

-

Siebert, Sebastian; Uhlenbrock, Kristian; Hebold, Wiebke; Pyritz, Eberhard (2019): Infoblatt Ursachen und Folgen der Zerstörung der tropischen Regenwälder, erschienen in: Geographie Infothek, Klett-Verlag, Leipzig, S. 3.

-

Cozar, A.; Gonzaĺez-Gordillo; Echevarría, F.; J.I. et al. (2014): Plastic debris in the open ocean, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 111, No. 28, S. 10239/10240.

-

Ebenda, S. 10239.

-

Plastikatlas 2019 - Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff (2021), Hrsg.: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Heinrich-Böll-Stiftung, 6. Auflage, ISBN 978-3-86928-200-8, S. 28.

-

Lebreton, L.; Ferrari, F.; Slat, B. et al. (2018): Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic, in: Scientific Reports 8, 4666, https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w, S. 1/2.

-

Zum Jahresende 2022 betrug die Fläche der Bundesrepublik Deutschland nach der Genesis Datenbank des Statistischen Bundesamtes (erreichbar unter www.destatis.de) 35.759.500 Hektar, also 357.595 km2 [abgerufen am 16.11.2023]

-

Lebreton, L.; Ferrari, F.; Slat, B. et al. (2018): Evidence that the Great Pacific Garbage Patch is rapidly accumulating plastic, in: Scientific Reports 8, 4666, https://doi.org/10.1038/s41598-018-22939-w, S. 1/2.

-

Plastikatlas 2019 - Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff (2021), Hrsg.: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Heinrich-Böll-Stiftung, 6. Auflage, ISBN 978-3-86928-200-8, S. 28.

-

World Ocean Review 7 (2021): Lebensgarant Ozean – nachhaltig nutzen, wirksam schützen, Maribus, Hamburg, S. 12–13.

-

The Pew Charitable Trusts and SYSTEMIQ (2020): Breaking the Plastic Wave – A Comprehensive Assessment of Pathways Towards Stopping Ocean Plastic Pollution, S. 14.

-

Ebenda, S. 9.

-

Lebreton, L., Egger, M., Slat, B. (2019): A global mass budget for positively buoyant macroplastic debris in the ocean, Sci Rep 9 (1), S. 12922.

-

Makroplastik mit einem Durchmesser größer als fünf Millimeter wandelt sich im Meer durch das Sonnenlicht, das Salzwasser und die durch den Wellengang bewirkte Reibung einzelner Teile aneinander im Laufe der Zeit in Mikroplastik um.

-

Everaert, G., Van Cauwenberghe, L., De Rijcke, M., Koelmans, A., Mees, J., Vandegehuchte, M., Janssen, C. R. (2018): Risk assessment of microplastics in the ocean: Modelling approach and first conclusions. Environ Pollut 242 (Pt B), S. 1930–1938.

-

Plastikatlas 2019 – Daten und Fakten über eine Welt voller Kunststoff (2021), Hrsg.: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Heinrich-Böll-Stiftung, 6. Auflage, ISBN 978-3-86928-200-8, S. 38.

-

In der EU traten beispielsweise folgende Abgasnormen für PKWs mit Benzin- und Dieselmotoren in Kraft: Euro 1 (1993), Euro 2 (19972), Euro 3 (2001), Euro 4 (2006), Euro 5a (2011), Euro 5b (2013), Euro 6b (2015), Euro 6c (2018), Euro 6d TEMP (2019), Euro 6d (2021) und Euro 6e (2024). Ab 2028 soll dann die Euro-7-Abgasnorm gelten. Im selben Zeitraum wurden und werden auch Abgasnormen für Busse, leichte Nutzfahrzeuge und LKWs eingeführt. In den USA wurden erste Abgasnormen 1994 eingeführt.

-

Zu den Kosten einer Einführung der Euro-7-Abgasnorm hat die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Frontier Economics eine Studie veröffentlicht, wonach die direkten Mehrkosten durchschnittlich 2.000 Euro für PKWs, 2.000 Euro für Nutzfahrzeuge bis 3,5 t und 12.000 Euro für Busse und LKWs betragen werden, vgl. Frontier Economics (2023): Regulatory costs of Euro 7 – Findings from an industry survey, S. 3.

Auf der Basis, dass in der EU im Jahr 2023 etwa 10 Mio. PKWs, 1,5 Mio. Nutzfahrzeuge bis 3,5 t und 380.000 LKWs neu zugelassen wurden und vorausgesetzt, dass die Neuzulassungen etwa in diesem Bereich bleiben werden, würden sich demnach durch die Einführung einer Euro-7-Norm direkte Mehrkosten ab 2028 in den kommenden fünf Jahren von etwa 140 Mrd. Euro ergeben.

Vgl. European Automobile Manufacturers’ Association Acea (2024): New car registrations European Union 2023, S. 5. und New commercial vehicle registrations European Union 2023, S. 3/6/7.

-

Shell Deutschland Oil GmbH (Hrsg.): Shell PKW-Szenarien bis 2040 - Fakten, Trends und Perspektiven für Auto-Mobilität, Hamburg, S. 9.

-

Ebenda, S. 9.

-

v. Weizsäcker, Ernst Ulrich/Lovins, Amory B./Lovins L. Hunter (1995), Faktor vier: Doppelter Wohlstand – halbierter Naturverbrauch. Der neue Bericht an den Club of Rome, Droemer Knaur Verlagsgruppe, München, S. 286.

-

Shell Deutschland Oil GmbH (Hrsg.): Shell PKW-Szenarien bis 2040 – Fakten, Trends und Perspektiven für Auto-Mobilität, Hamburg, S. 9.

-

Ebenda, S. 9.

-

Kierzkowski, Henryk (2009): A New Global Auto Industry?, Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung (IHEID), Genf/Schweiz, S. 27.

-

Ebenda, S. 27.

-

Das Bewusstsein in den Industrieländern für die globalen ökologischen Folgen einer weiteren Abholzung der tropischen Regenwälder und Verschmutzung der Weltmeere mit Plastikmüll ist Forschungsgebiet der Umweltethik.

Sie beschäftigt sich mit der Frage, aus welchen Motiven heraus neben den Menschen anderen Lebewesen oder auch der unbelebten Natur eigenständige Rechte zugebilligt werden. In der Umweltethik können folgende Ansätze unterschieden werden:

• Anthropozentrismus: nur die Menschen haben Eigenrechte, wobei das alle beträfe, auch die in den Entwicklungsländern

• Pathozentrismus: alle leidensfähigen Lebewesen haben Eigenrechte, d. h. auch Tiere im Regenwald und den Weltmeeren

• Biozentrismus: alle Lebewesen haben Eigenrechte, d. h. auch Pflanzen, Pilze und Algen, im Regenwald und den Meeren

• Ökozentrismus (Holismus): die gesamte Natur hat Eigenrechte, d. h. auch Ökosysteme wie der Regenwald und die Meere

-

Tian, Nan/da Silva, Diego Lopes/Liang, Xiao/Scarazzato, Lorenzo (2024): Trends in world military expenditure 2023, in: SIPRI Fact Sheet, April 2024, S. 1.