Warum ist eine Unternehmensethik notwendig?

Welche praktischen Beispiele und aktuellen Themen einer Unternehmensethik gibt es? Welche ethische Verantwortung kommt Unternehmen bei der Bewältigung der Umweltkrise zu?

Definition und Grundlagen

Die Unternehmensethik, ein Teilbereich der Wirtschaftsethik, untersucht aus ethischer Perspektive die Auswirkungen unternehmerischer Entscheidungen auf ökologische Aspekte, das Tierwohl und Belange der sozialen, globalen und intergenerativen Gerechtigkeit.

Dabei werden Entscheidungen analysiert, die Unternehmen in Bezug auf die Produktionsmethoden, Rohstoffbeschaffung, Rohstoffverwendung, den Transport, die Verwendung und die Entsorgung ihrer Produkte, ihre Mitarbeiter und ihre Absatz- und Geschäftspraktiken treffen.

Die Ethik, seit Aristoteles eine eigenständige philosophische Disziplin, ist von der Idee eines sinnvollen menschlichen Lebens geleitet und sucht nach allgemeingültigen Aussagen über das gute und gerechte Handeln.[1]

Ausgehend von dieser Definition ist es Aufgabe der Unternehmensethik, allgemeingültigen Aussagen über eine sinnvolle unternehmerische Tätigkeit sowie das gerechte und gute Handeln von Unternehmen zu untersuchen.

Vereinfacht dargestellt, untersucht die Unternehmensethik deskriptiv, welche ethischen Prinzipien das reale Verhalten von Unternehmen leiten, und normativ, welche ethischen Prinzipien dieses Verhalten leiten sollten.

Weitere Informationen hierzu liefert der Abschnitt zur deskriptiven und normativen Unternehmensethik.

Angesichts der zahlreichen Krisen in den Bereichen Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz, Generationengerechtigkeit oder sozialer und globaler Gerechtigkeit kann die Unternehmensethik im 21. Jahrhundert einen wertvollen Beitrag zur Bewältigung dieser Krisen leisten.

Zentrale Fragen

Eine praktisch angewandte Unternehmensethik beschäftigt sich mit folgenden zentralen Fragen:

- Sollten Unternehmen sich selbst zur Einhaltung bestimmter ethischer Werte verpflichten, auch wenn sie dabei ihre eigenen Interessen zurückstellen und Gewinnverluste in Kauf nehmen müssen?

- Sollten sich Unternehmen aktiv an der Gestaltung von Rahmenbedingungen für die Wirtschaft beteiligen, die soziale Belange oder Belange des Naturschutzes oder Tierschutzes berücksichtigen?

- Sollten sich Unternehmen bei ethischen Entscheidungen, die für sie ökonomische Auswirkungen haben, ausschließlich an den Regeln der Wirtschaftsordnung orientieren?

Die genannten Fragen richten die Perspektive der Unternehmensethik auf die geltende Rahmenordnung der Wirtschaft, deren Bedeutung wie folgt zum Ausdruck gebracht werden kann:

„Der systematische Ort der Moral in der Marktwirtschaft ist die Rahmenordnung.“

(Dr. Karl Homann, emeritierter Professor für Philosophie und Ökonomik der LMU München) [2]

Allerdings handeln Unternehmen nicht deshalb ethisch, weil sie die Regeln der geltenden Rahmenordnung der Wirtschaft einhalten. Vielmehr sollten sie diese Regeln auch ethisch hinterfragen:

Lässt die Rahmenordnung zum Beispiel Naturzerstörung oder Tierversuche zu, sind Unternehmen nicht verpflichtet, diesen Handlungsspielraum auszuschöpfen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Dasselbe gilt, wenn die Rahmenordnung die Ausbeutung von Arbeitskräften zulassen würde, sei es durch Sklavenarbeit, Zwangsarbeit oder die Bezahlung von Hungerlöhnen bzw. Niedriglöhnen.

Unternehmensethik mündet letztlich im Hinterfragen von Regelungen oder Regelungslücken in der geltenden Rahmenordnung und der Frage „Was dürfen und was sollen Unternehmen tun?“

Einfach erklärt bewegt sich die Unternehmensethik stets im Spannungsfeld zwischen einer Ordnungsethik (wie lassen sich ethische Regeln in eine Gesellschaft integrieren?) und einer Individualethik (welche Rolle spielen ethisch relevante Entscheidungen einzelner Unternehmen?).[3]

Bereiche und praktische Beispiele von Adressaten

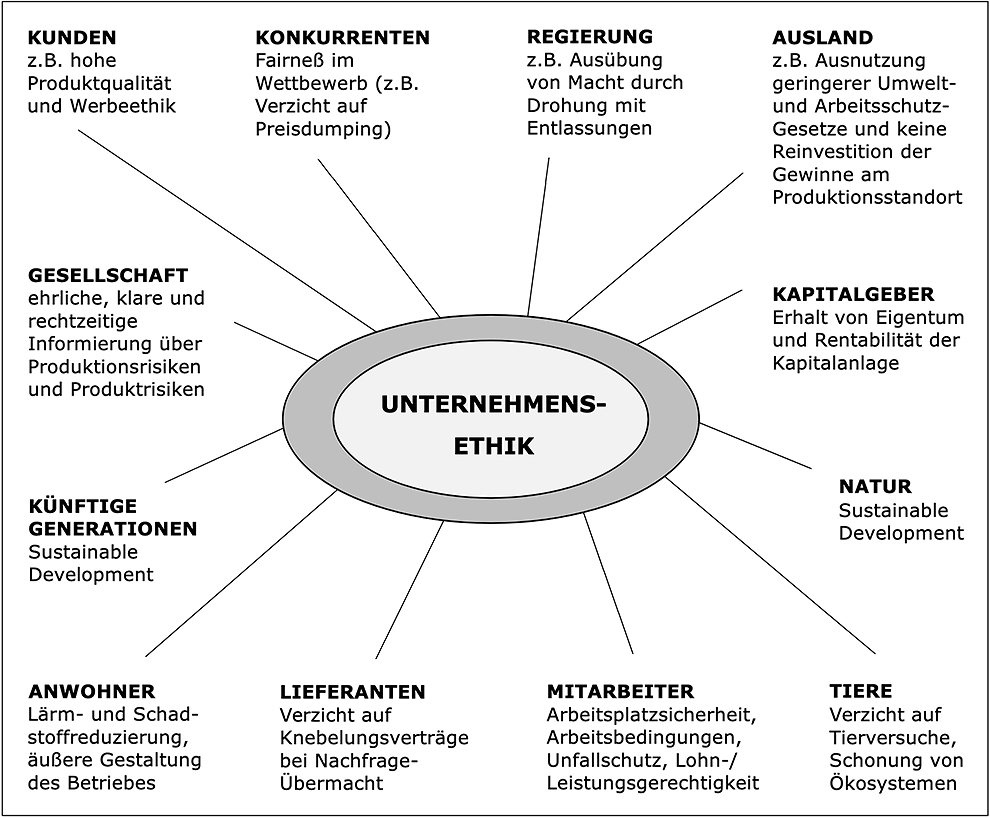

Die nachfolgende Grafik zeigt praktische Beispiele für verschiedene Adressaten und Bereiche, die von einer Unternehmensethik erfasst werden können:

Grundsätzlich können Unternehmen ihr ethisches Verhalten durch bestimmte Handlungen oder das Unterlassen bestimmter Handlungen zum Ausdruck bringen.

Diese Erkenntnis wird entweder dem chinesischen Philosophen Laotse (Laozi), der im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt haben soll, oder dem französischen Dichter Molière (1622–1673) zugeschrieben.

Beide sollen die Ansicht vertreten haben, dass man nicht nur für das verantwortlich ist, was man tut, sondern auch für das, was man nicht tut. Dieser Gesichtspunkt zeigt sich auch bei den Beispielen in der obigen Grafik.

Bedeutung und aktuelle Themen

Die Bedeutung einer Unternehmensethik lässt sich aus verschiedenen Themen im Bereich der Wirtschaft, des Naturschutzes, des Umweltschutzes oder des Tierschutzes ableiten.

In diesen Bereichen kann eine Unternehmensethik dazu beitragen, Regelungslücken zu schließen.

Wirtschaft

Zahlreiche Bereiche der Marktwirtschaft unterliegen bereits gesetzlicher oder vertraglicher Regulierung. Dies zeigt sich beispielsweise im Arbeitsrecht, Mitbestimmungsrecht, Kündigungsrecht, Produkthaftungsrecht, Verbraucherschutzrecht oder Wettbewerbsrecht.

Diese staatlichen Rahmenbedingungen für die Wirtschaft wurden in allen marktwirtschaftlich geprägten Ländern der Welt in unterschiedlichem Umfang eingeführt, um die Funktionalität des Marktes zu gewährleisten oder soziale Ungerechtigkeiten auszugleichen.

Trotz dieser Regulierungen kommt es immer wieder zu Wirtschaftsskandalen, die auf fragwürdige Geschäftspraktiken von Unternehmen zurückgehen, wie Mitarbeiterüberwachung, Insidergeschäfte und Korruption.

Zu diesen Skandalen zählen auch zahlreiche Schmiergeldaffären, Veruntreuungen, Bankenskandale, Finanzskandale wie Infineon und Wirecard oder Steuerskandale wie Cum-Ex.

Die Bedeutung einer Unternehmensethik zeigt sich auch bei Lebensmittelskandalen, die auf rücksichtsloses Profitstreben von Unternehmen zurückzuführen sind und die durch staatliche Regulierungen nicht verhindert werden konnten.

Beispiele hierfür sind der Glykolwein-Skandal, bei dem Wein mit Frostschutzmittel versetzt wurde, der Gammelfleisch-Skandal, bei dem verdorbenes Fleisch verkauft wurde, und der Müller-Brot-Hygieneskandal, bei dem Nudeln mit verdorbenen Hühnereiern hergestellt wurden.

Ein weiterer bemerkenswerter Lebensmittelskandal war der BSE-Skandal (Rinderwahn-Tierseuche), bei dem infiziertes Rindfleisch verkauft wurde.

Zuvor wurden Rinder, die von Natur aus reine Pflanzenfresser sind, mit infiziertem Tiermehl gefüttert, um ihr Wachstum zu beschleunigen und damit die Erträge in der Rinderzucht zu steigern.

Naturschutz und Umweltschutz

Auch im Naturschutz und Umweltschutz sind die staatlichen Rahmenbedingungen nicht ausreichend.

Dies zeigt sich beispielsweise in der globalen Verschmutzung von Gewässern durch industrielle Chemikalien, Düngemittel, Pestizide, radioaktive Stoffe, Rohöl, Arzneimittel, Plastik oder Schwermetalle.

Ebenso betrifft dies das Artensterben, die Abholzung tropischer Regenwälder, Müllexporte in Entwicklungsländer und die landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich verursachte Bodenerosion.

Diese aktuellen Themen verdeutlichen die Bedeutung der Unternehmensethik, um staatliche Regulierungslücken im Bereich des Naturschutzes und Umweltschutzes zu schließen.

Einige der genannten ökologischen Probleme dürften sich nur durch internationale Vereinbarungen eindämmen lassen, wobei fraglich ist, ob dies allein durch Regelungen einzelner Staaten möglich wäre.

Dies gilt insbesondere für die Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll, die bereits unvorstellbare Dimensionen erreicht hat. Ein Beispiel hierfür ist der » Plastikteppichs GPGP (Great Pacific Garbage Patch) zwischen Hawaii und Kalifornien, der eine vier bis fünfmal so große Fläche wie die Bundesrepublik Deutschland einnimmt.

Da die meisten Flüsse auf der Erde in die Meere fließen, ist ein effektiver Schutz der Meere vor Plastikmüll nur möglich, wenn alle Länder der Welt entsprechende Schutzabkommen unterzeichnen.

Ob und wann dies geschehen wird, ist ungewiss. Und obwohl das Bewusstsein für die Plastikproblematik deutlich zugenommen hat, steigt die weltweite Plastikproduktion kontinuierlich an.

Dabei spielen Unternehmen eine zentrale Rolle bei der Herstellung und Verwendung von Plastik, sei es für die Produktion, die Verpackung oder die Nutzung ihrer Produkte.

Es bleibt somit fortwährende Aufgabe in der unternehmensethischen Forschung, zu hinterfragen, welchen Einfluss eine angewandte Unternehmensethik auf die Bewältigung der Umweltkrise haben kann.

Tierschutz

Im Bereich des Tierschutzes mangelt es sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene an geeigneten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen.

So zeigen sich beispielsweise im Bereich von Tierexperimenten und Tierversuchen Regelungslücken, die aus der Perspektive einer pathozentrischen Umweltethik als Tierskandale bezeichnet werden können.

Befürworter einer Tierethik wie die Organisation Ärzte gegen Tierversuche argumentieren, dass Tierversuche nicht nur überflüssig und grausam sind, sondern auch gefährlich sein können, da sie zu unzulässigen Rückschlüssen von Tieren auf Menschen führen können.

Denn die Ergebnisse von Tierexperimenten, die mit großem Leid für die betroffenen Tiere verbunden sind, lassen sich nicht einfach auf Menschen übertragen. Eine Maus ist nicht mit einem Menschen vergleichbar.

Ein Beispiel dafür ist die Wirkung von Knoblauch und Zwiebeln, deren Schwefelverbindungen für Hunde und Katzen in größeren Mengen giftig sind und eine Hämolyse (Zersetzung der roten Blutkörperchen) bewirken.[4]

Darüber hinaus könnte die Übertragung von Ergebnissen aus Tierversuchen auf die Unbedenklichkeit von Arsen und Asbest in Lebensmitteln für den Menschen fatale Folgen für die menschliche Gesundheit haben.

So ist Asbest, das bei Menschen Krebs verursacht, für Hamster und Ratten verträglich, und Arsen, das für Menschen giftig ist, kann von Schafen gut vertragen werden.[5]

Ein Verbot bestimmter Medikamente für Menschen aufgrund der Ergebnisse von Tierversuchen hätte ebenfalls schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit:

Beispielsweise wären Penicillin, das schädlich für Hamster, Kaninchen und Meerschweinchen ist, oder Cortison, das Missbildungen bei Mäusen verursacht, nicht als Medikamente für Menschen zugelassen.[6]

Ebenso wenig wäre Aspirin als Medikament zugelassen, weil es für Katzen bei wiederholter Gabe hochgiftig ist und bei Affen, Hunden, Mäusen und Ratten schwere Missbildungen bei Nachkommen verursachen kann.[7]

Auch das schmerzlindernde und fiebersenkende Medikament Paracetamol wäre aufgrund seiner krebserregenden Wirkung bei Nagetieren und seiner Toxizität für Katzen verboten.[8]

Andererseits könnte eine Verpflichtung zu Tierexperimenten bei der Entwicklung neuer Medikamente zur Erlangung ihrer Zulassung den medizinischen Fortschritt behindern.

So wurden Paracetamol (ab 1887), Aspirin (ab 1899) und Penicillin (etwa ab 1923) noch vollständig ohne Tierversuche entwickelt und auf den Markt gebracht.[9]

Wären diese Medikamente mit den heutigen Routine-Tierversuchen auf ihre Sicherheit und Wirksamkeit bei Menschen an Tieren getestet worden (vgl. zuvor), wären sie nicht zugelassen worden.

Zu den weiteren Tierskandalen gehören die Massentierhaltung und Tiertransporte, die unter gänzlich unwürdigen Bedingungen für die betroffenen Tiere stattfinden.

Diese nach wie vor aktuellen Themen verdeutlichen die dringende Notwendigkeit einer Unternehmensethik, um staatliche Regelungslücken im Bereich des Tierschutzes zu schließen.

Vorteile, Instrumente, Probleme, Umsetzung (Fallbeispiel)

Die nachfolgende Analyse untersucht die Vorteile und Probleme einer ökologischen Unternehmensethik, die sich bei ihrer praktischen Umsetzung ergeben können.

1) Zur Beurteilung, wie konsequent Naturschutz und Umweltschutz im

Rahmen einer ökologischen Unternehmensethik umgesetzt werden, dienen folgende Instrumente:

» Instrumente zur Überprüfung des Umweltschutzes (Praxisleitfaden)

2) Eine ökologische Unternehmensethik mündet in einem

systematischen Umweltmanagementsystem, das für Unternehmen mit mehreren Vorteilen verbunden sein kann:

» Fünf Vorteile eines systematischen Umweltmanagements

3) Entscheiden sich Unternehmen freiwillig für die Herstellung und das Angebot ökologischer und nachhaltig

umweltverträglicher Produkte, können sich verschiedene Vermarktungsprobleme ergeben:

» Probleme der Vermarktung umweltfreundlicher Produkte

4) Als Fallbeispiel einer ökologisch ausgerichteten Unternehmensethik

bietet sich das Umweltengagement des Steilmann-Konzerns an,

der in der Textilbranche wegweisende Impulse gesetzt hat:

» Praktische Umsetzung eines ganzheitlichen Ansatzes in der Textil- und Modeindustrie (Fallbeispiel)

Unternehmensethische Ansätze

Im Folgenden werden Ansätze der Unternehmensethik vorgestellt, die auch auf das ethische Verhalten von Unternehmen gegenüber Tiere, Pflanzen und der Natur anwendbar sind.[10]

In der Unternehmensethik kann zwischen einem deskriptiven, normativen, diskursiven und integrativen Ansatz unterschieden werden. Diese Ansätze weisen nachfolgende Merkmale auf.

Deskriptive Form

Die deskriptive Unternehmensethik untersucht aus einer beschreibenden Perspektive, wie sich Unternehmen in einem Wirtschaftssystem ethisch verhalten.

Sie analysiert vergangenheits- und gegenwartsbezogen anhand systematischer Beobachtungen, welche Handlungen und Werte in Unternehmen als gut und richtig erachtet wurden und werden, ohne diese zu bewerten.

Hierzu kann die Unternehmensethik interdisziplinär auf verschiedene Methoden aus der Psychologie, der Soziologie, der Statistik und der empirischen wirtschaftswissenschaftlichen Forschung zurückgreifen.

Das reale unternehmerische Verhalten kann beispielsweise anhand von Kriterien und Prinzipien untersucht werden, wie sie weiter oben im Schaubild über die Adressaten und Bereiche erläutert werden.

Normative Form

Die normative Unternehmensethik untersucht und formuliert ethische Prinzipien, die das Verhalten von Unternehmen leiten und bestimmen sollen. Ihr Ziel ist es, eine ethische Produktion zu fördern und zu ermöglichen.

Sie definiert gegenwarts- und zukunftsbezogen, welche richtungsweisenden Handlungen, Werte und Ziele Unternehmen als gut und richtig innerhalb eines Wirtschaftssystems erachten können – und letztlich sollen.

Um Unternehmen eine ethische Orientierung zu bieten, die sich marktwirtschaftlich umsetzen lässt und sich nicht existenzgefährdend auswirkt, kann die normative Unternehmensethik auch auf Erkenntnisse der deskriptiven Unternehmensethik über praktikable unternehmensethische Ansätze zurückgreifen.

Diskursive Form

Die diskursive Unternehmensethik, wie sie von den Ökonomen Horst Steinmann und Albert Löhr vorgeschlagen wird, zielt darauf ab, Ethik in Unternehmen durch einen Dialog mit allen Betroffenen von unternehmerischen Aktivitäten zu etablieren.

Steinmann und Löhr definieren Unternehmensethik als „alle durch dialogische Verständigung mit den Betroffenen begründeten und begründbaren materialen und prozessualen Normen“ – also alle Normen, die regeln, welche Betroffenen Rechte haben und wie diese ihre Rechte durchsetzen können.[11]

Laut Steinmann und Löhr setzen Unternehmen diese Normen zum Zweck der Selbstbindung verbindlich in Kraft, „um die konfliktrelevanten Auswirkungen des Gewinnprinzips bei der Steuerung der konkreten Unternehmensaktivitäten zu begrenzen“.[12]

Im Wesentlichen führen Unternehmen also im Rahmen einer Selbstverpflichtung Normen zur Steuerung ihrer Aktivitäten ein, um Konflikte zu minimieren, die sich aus der Verfolgung des Gewinnprinzips ergeben können.

Es stellt sich jedoch die Frage, ob die idealen Bedingungen, die eine diskursive Unternehmensethik voraussetzt, in der Praxis in Unternehmen realisierbar sind:

1)

Unternehmen müssen bereit sein, selbstverpflichtende Regelungen gegen ihr Eigeninteresse in Kraft zu setzen, wenn sie bestimmte Interessen nicht gegenüber den Betroffenen begründen können.

Es ist fraglich, wie oft in der Praxis eine Unternehmensführung existiert, die Unternehmensaktivitäten gegen das Unternehmensinteresse verbindlich und dauerhaft begrenzen kann.

Darüber hinaus ist es fraglich, ob eine Unternehmensführung diese selbst auferlegten Normen auch aufrechterhalten kann, wenn sie mit einem existenzbedrohenden Umsatzrückgang konfrontiert ist.

2)

Weiter setzt eine diskursive Unternehmensethik voraus, dass eine unvoreingenommene und zwanglose Verständigung mit allen von den Unternehmensaktivitäten Betroffenen möglich sein muss. Das wiederum bedeutet:

- Alle direkt und indirekt Betroffenen müssen bekannt sein.

- Alle direkt und indirekt Betroffenen müssen für einen Dialog zur Verfügung stehen.

- Alle Betroffenen müssen ihre Interessen in einem Dialog äußern und vertreten können.

Wie idealistisch diese Voraussetzungen sind, zeigt sich am Beispiel von Unternehmensaktivitäten, die die Natur mit ihren Pflanzen, Tieren und Ökosystemen betreffen.

Weder sind von vornherein sämtliche Auswirkungen von unternehmerischen Eingriffen in die Natur bekannt, noch kann die Natur ihre Interessen selbständig vertreten.

Ähnlich verhält es sich, wenn sich die von einer unternehmerischen Aktivität betroffenen Menschen weit entfernt in einem anderen Land befinden und ihre Interessen nicht vertreten können.

Darüber hinaus wäre der Dialog eines Unternehmens mit allen Betroffenen mit großem Zeitaufwand und erheblichen Kosten verbunden.

Integrative Form

Der Schweizer Ökonomen Peter Ulrich schlägt mit seiner integrativen Unternehmensethik einen Ansatz vor, der Ethik als festen Bestandteil in Unternehmen integrieren und sie als Ergebnis eines kontinuierlichen Lernprozesses betrachten soll.

Peter Ulrich definiert Unternehmensethik als „ein vernunftethisches Bemühen um die kritische Rekonstruktion und Reflexion der gesamten normativen Bedingungen der Möglichkeit vernünftigen Wirtschaftens von und in Unternehmen“.[13]

Nach dieser Definition geht integrative Unternehmensethik davon aus, dass Unternehmen in erster Linie nach (ethisch) „vernünftigem Wirtschaften“ und nicht nur nach Gewinn streben sollten.

Peter Ulrich begründet seinen integrativen Ansatz damit, dass Gewinnstreben als einziges Unternehmensziel nicht zu rechtfertigen sei, da es alle konkurrierenden Ansprüche dem Gewinnstreben unterordnen würde.[14]

Es ist jedoch fraglich, ob und inwieweit eine Unternehmensführung, die sich in erster Linie auf (ethisch) vernünftiges Wirtschaften statt auf Gewinnmaximierung konzentriert, in der Praxis realisierbar ist.

Das Streben nach Gewinn ist für das wirtschaftliche Überleben eines Unternehmens unerlässlich und eine Voraussetzung, damit es beispielsweise im Handels- und Steuerrecht der Bundesrepublik Deutschland, als Unternehmen und nicht als private Liebhaberei anerkannt wird.

Darüber hinaus steht das Gewinnstreben einem „vernünftigen Wirtschaften“ zunächst nicht entgegen, da es ethisch neutral ist, solange unklar ist, wie der Gewinn erzielt werden soll und wofür er verwendet werden soll.

Die „Reflexion der gesamten normativen Bedingungen vernünftigen Wirtschaftens“ in einem Unternehmen könnte die Unternehmensführung jedoch vor eine zeitintensive, wenn nicht gar unlösbare Aufgabe stellen.

Zwei weitere Voraussetzungen sind mit Peter Ulrichs Ansatz der integrativen Unternehmensethik verbunden:

Erstens ist eine bestimmte Betriebsgröße und Anzahl von Mitarbeitern Voraussetzung, um einen herrschaftsfreien, ethischen Dialog in einem Unternehmen überhaupt umsetzen zu können.

In kleineren Unternehmen oder Einzelunternehmen könnte die ethische Reflexion über einen Unternehmenszweck, der über das Profitstreben hinausgeht und dem Unternehmen einen höheren Sinn gibt, mangels Teilnehmerzahl in einem Monolog des Firmeninhabers oder in einem Dialog weniger Firmeninhaber münden.

Zweitens setzt die integrative Unternehmensethik die Fähigkeit und Bereitschaft aller Beschäftigten eines Unternehmens voraus, einen Dialog über Verantwortung und höhere Werte zu führen.

Abgrenzung zur Wirtschaftsethik

Die Wirtschaftsethik befasst sich sowohl normsetzend (normativ) mit der Einführung moralischer Normen als auch beschreibend (deskriptiv) mit den in der Praxis verbindlich akzeptierten Werten in der Wirtschaft.

Einfach ausgedrückt, hinterfragt die Wirtschaftsethik, welche Werte in der Wirtschaft idealerweise gelten sollten und welche Werte in der Praxis tatsächlich vorherrschen.

Ziel ist es, einen Ausgleich zwischen Ethik und Ökonomie zu finden (vgl. hierzu die jeweiligen Definitionen auf der Unterseite über das » Verhältnis von Ethik, Ökonomie und Ökologie).

Ist der Begriff der Unternehmensethik ein Synonym für Wirtschaftsethik? Diese Frage kann aus folgendem Grund verneint werden:

Die Wirtschaftsethik (englisch: business ethics) befasst sich neben der Unternehmensethik auch mit der Konsumentenethik (englisch: consumer ethics), also dem ethischen Verhalten von Konsumenten.

Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem ethischen Verhalten von öffentlichen Unternehmen, Verwaltungen und Staaten. Folglich ist die Unternehmensethik ein Teilgebiet der Wirtschaftsethik.

» Hinweise zum Zitieren dieser Internetseite in wissenschaftlichen Arbeiten

Literaturangaben und Anmerkungen

-

Höffe, Otfried (1992), Lexikon der Ethik, 4. Aufl., München, S. 62.

-

Homann, Karl/Blome-Drees, Franz (1995): Unternehmensethik – Managementethik, in: Die Betriebswirtschaft, Jg. 55, Nr. 1/1995, S. 97.

-

Unternehmen, die sich der ökologischen Unternehmerinitiative Future angeschlossen haben, hinterfragen beispielsweise die Auswirkungen eigener Entscheidungen auf die natürliche Umwelt. Future unterstützt Unternehmen mit einer ökologisch orientierten Unternehmensethik dabei, Strategien und Praktiken einer nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) zu integrieren.

-

Handl, Stefanie/Iben, Christine (2008): Für Kleintiere giftige Nahrungsmittel – eine Literaturübersicht, Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni), in: Wiener Tierärztliche Monatsschrift, Ausgabe 9–10 (2008), Artikel 4, S. 236/237.

-

Ärzte gegen Tierversuche (2023): Woran soll man denn sonst testen? Moderne Forschungsmethoden ohne Tierversuche, S. 21.

-

Ebenda, S. 21.

-

Ärzte gegen Tierversuche (2019): Hinschauen! Gute Gründe für eine Forschung ohne Tierversuche, S. 4.

-

Ärzte gegen Tierversuche (2025): Wissenschaftliche Argumente gegen Tierversuche, S. 9.

-

Ebenda, S. 9.

-

In der Umweltethik existieren Ansätze, die nicht nur wie im anthropozentrischen Ansatz den Menschen Eigenrechte zugestehen. So erkennt die biozentrische Pflanzenethik die Rechte von Pflanzen und die holistische (ökozentrische) Naturethik die Rechte der belebten und unbelebten Natur an.

-

Steinmann, Horst/Löhr, Albert (Hrsg.), 1989, Unternehmensethik, Stuttgart, S. 10.

-

Ebenda, S. 10.

-

Ulrich, Peter (1989): Unternehmensethik – Führungsinstrument oder Grundlagenreflexion?, in: Steinmann, Horst/Löhr, Alfred (1991): Unternehmensethik, S. 204.

-

Ulrich, Peter (2008): Integrative Wirtschaftsethik – Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, Bern, S. 450.